Когда в 2014-м году по итогам референдума в Крыму, полуостров отошел в состав России, интернет оказался наводнен шутками и достаточно серьезными рассуждениями о том, что неплохо было бы еще вернуть Аляску. Не разбирая в подробностях те или иные "серьезные" сценарии ее возврата, я хочу предложить вниманию читателя статью, которую я написал за полгода до Крымских событий - в сентябре 2013 года. Посвящена она была как раз освоению русскими Америки. Сегодня, по случаю Дня Народного единства я подумал - отчего бы ее не выложить, тем более, что, возможно, она покажется кому-то интересной и познавательной. Статья будет представлена в нескольких частях.

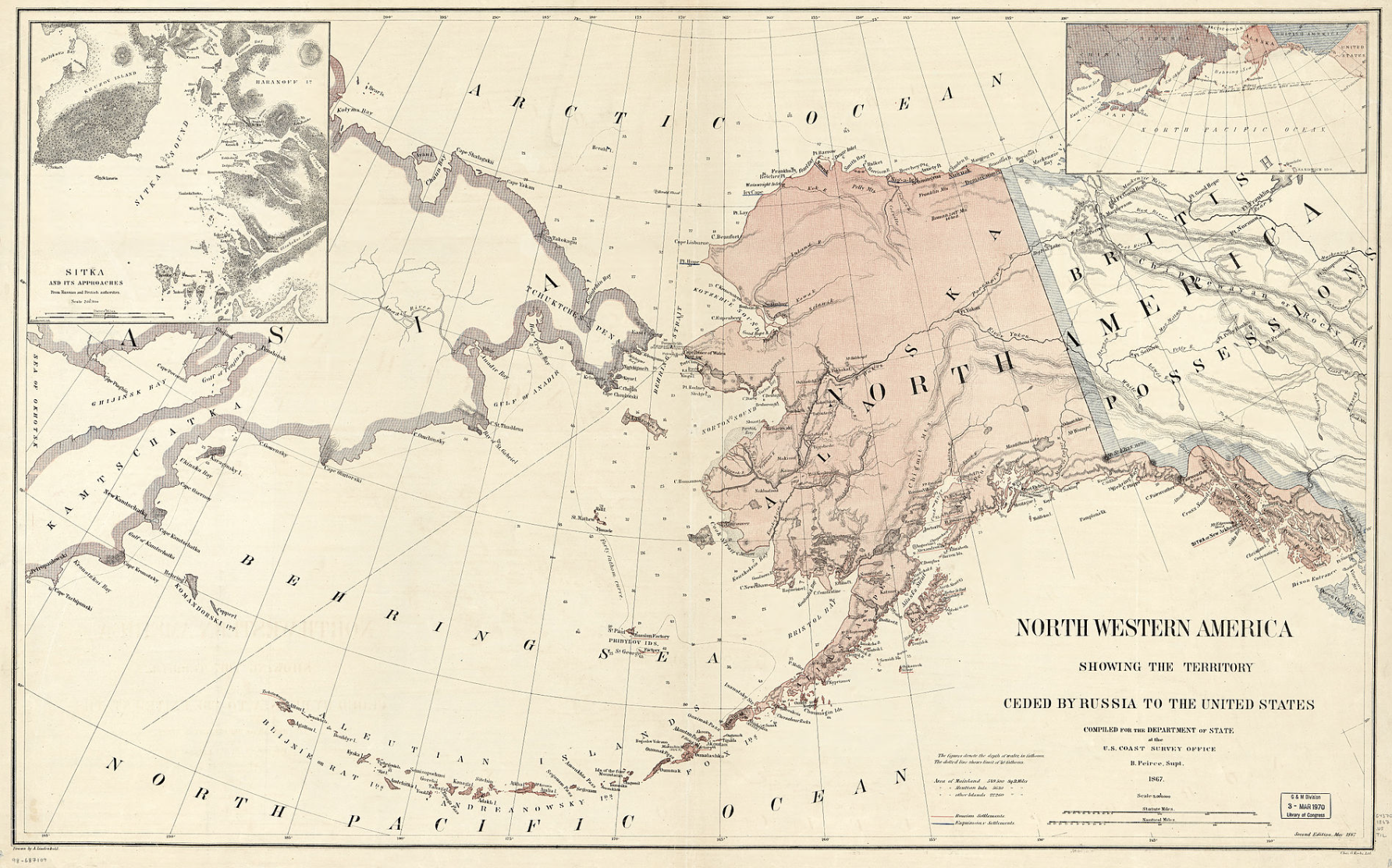

История русских в Америке тесно связана с противостоянием с двумя державами - Великобританией и США.

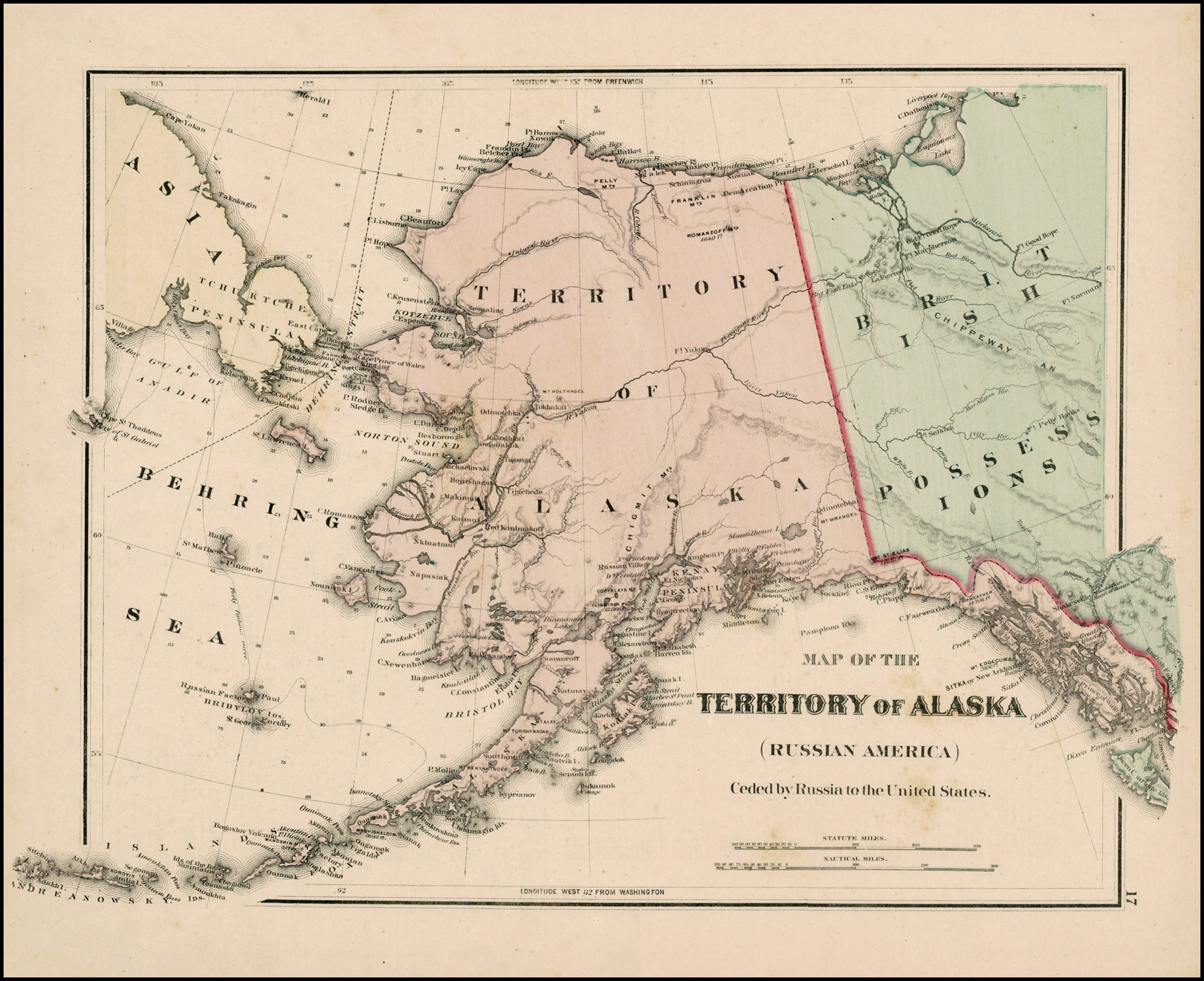

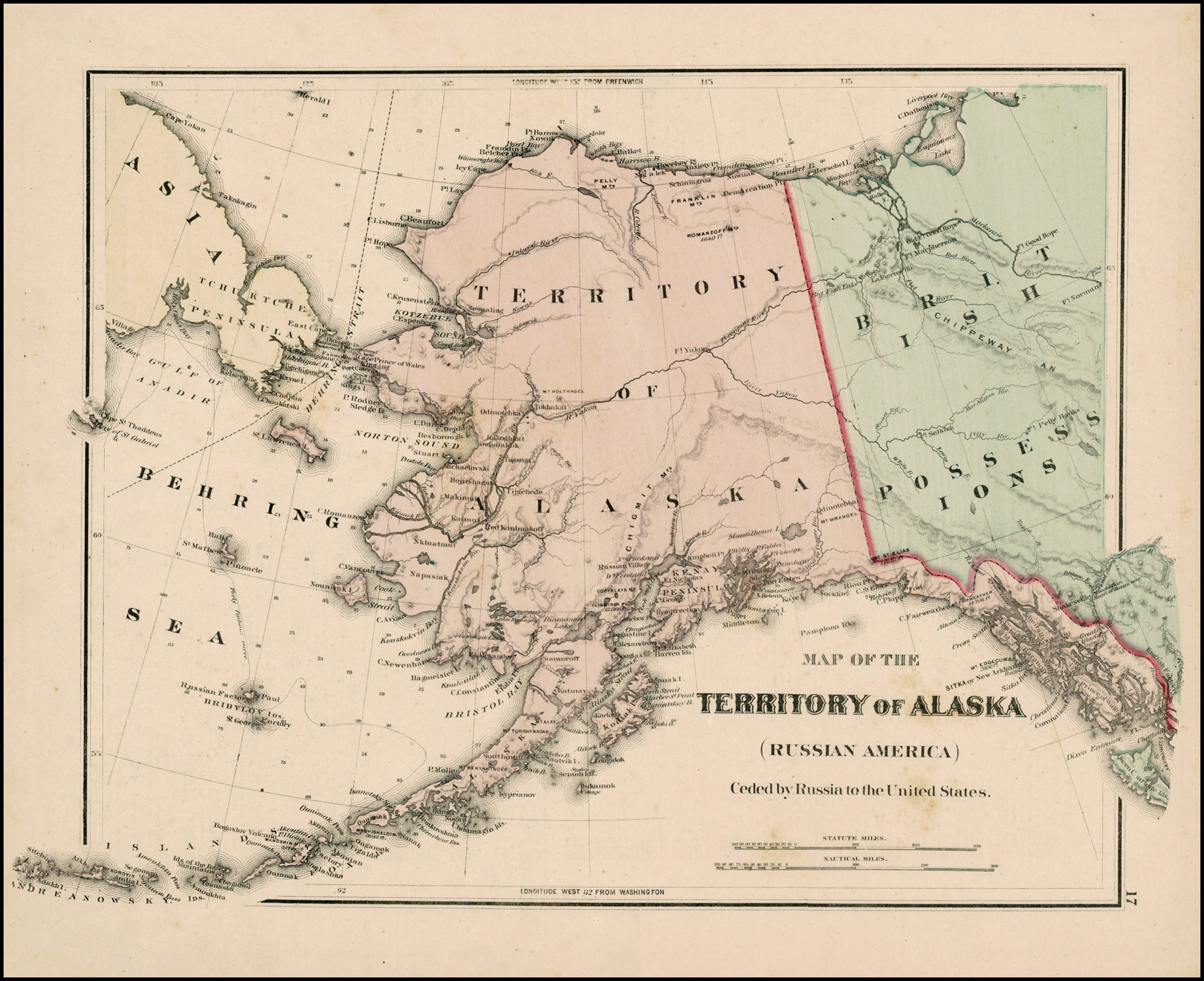

История русских в Америке довольно давняя: на протяжении всего 18 века наши экспедиции отправлялись через северную часть Тихого океана к далеким берегам, но попытки освоится на островах и континенте носили спорадический характер и поселения представляли собой разрозненные фактории.

В 1799-м году император Павел основал Российско-Американскую компанию, созданную на основе «Северо-Восточной компании», учрежденной в 1781-м году путешественником Григорием Шелиховым. Инициатором этого учреждения стал Николай Резанов (наследник Шелихова, женатый на его дочери, путешественник, посол, прообраз главного персонажа из мюзикла «Юнона и Авось»). Резанов прибыл в Петербург с предложением императору учредить компанию, и тот воодушевленно подхватил начинание молодого колониста. Учредителями «Российской Американской компании» стали также члены императорской семьи, Резанов был назначен главой компании. Надо отметить, что планы по образованию монопольной компании в Америке были предложены Шелиховым еще в 1784-м году, но Екатерина Великая отчего-то всячески "спускала на тормозах" вопрос об основании Компании. Кроме того, императрица не предоставляла купечеству льготы и финансовой помощи (несмотря на ходатайства комиссии по коммерции в 1788-м году), короче говоря, при ней "процесс не шел". А при Павле - пошел. Почему - это, в общем-то не так и важно.

Император Павел Петрович

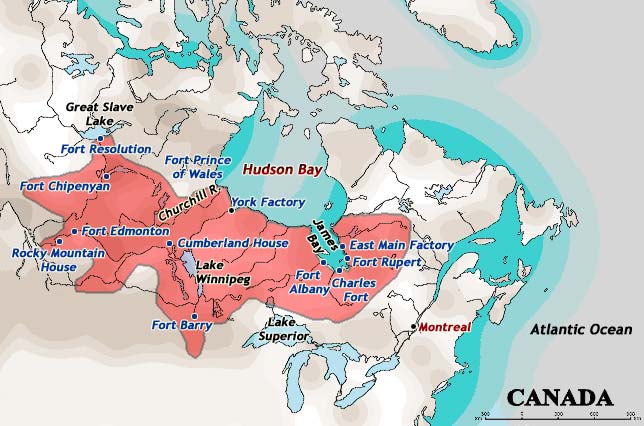

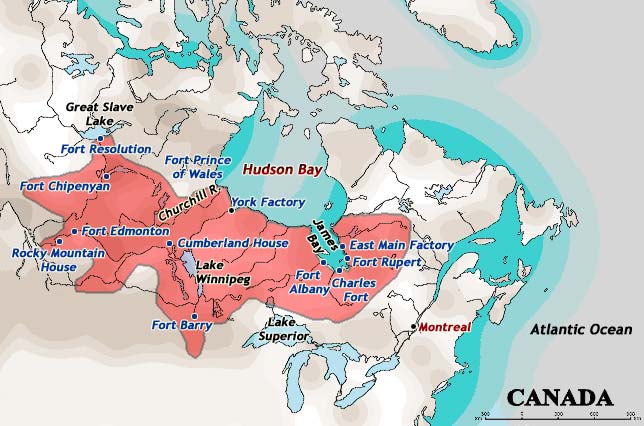

Павел, напротив, находил создание крупных коммерческих предприятий по примеру английских "Ост-Индской Компании" и "Компании Гудзонова залива" (о ней пойдет речь ниже) - делом правильным. В частности, он выступал за консолидацию торговцев Курильских островов в единую крупную компанию.

Изначально Российско-Американская компания (РАК в дальнейшем) была гибридом государственной бюрократической системы и частных предприятий, однако, под воздействием усилий Резанова, довольно быстро (к 1801-му году) она значительно "огосударствилась", управление было перенесено в Петербург, на набережную Мойки.

В 1801-м году император Павел был убит заговорщиками, в числе которых был его сын, Александр, взошедший на престол. Несмотря на то, что многие историки обвиняют Александра в проанглийской направленности, линия его политики в колониях как минимум подводит клин под эти утверждения.

Все первые два десятилетия 19 века связаны с активной колониальной направленностью политики царской администрации. В частности, практически сразу, в 1802-м году РАК стала организатором знаменитого кругосветного путешествия Крузенштерна. Неофициальной целью экспедиции стала попытка установления торговых и дипломатических отношений с Японией и Китаем, бывших в то время закрытыми державами, а, значит, нетронутыми рынками для сбыта товаров, что и было лакомым кусочком для РАК. Эта цель, увы, не была достигнута вследствие изоляционистской политики японских чиновников, однако русские предприниматели еще полвека не оставляли надежд забраться в Японию, что и было осуществлено в 1855-м году с подписанием Симодского трактата (которым современные Японцы любят так тыкать нам в лицо, поскольку именно этот договор закрепил за ними права на южные Курилы и юг Сахалина).

В 1816-1817 гг. была произведена попытка РАК взять под контроль островов Гавайи. Попытка эта чуть было не окончилась войной с Соединенными Штатами. Несмотря на то, что на островах было выстроено несколько русских фортов, попытки закрепиться там окончились неудачей.

Зато освоение побережья Америки продвигалось с большим успехом: в 1811-м году А.А. Барановым, главным правителем Русской Америки с 1802 года (и управителем РАК с 1799 г.), был основан Форт-Росс в Калифорнии. Примечательный эпизод: тут тоже имела место «торговля бусами» - земля вокруг форта была куплена у индейского племени кашайа-помо за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько бус. Форт Росс был самой южной точкой Русских колоний в Америке и в цели деятельности поселенцев входило обеспечение продуктами питания Аляски, куда они доставлялись каботажным путем. Кроме того, в Форте Росс было мелкопромышленное производство (шерсть, мебель, двери, рамы, черепица из секвойи, телеги, колеса, бочки, коляски, кожа, обработка железа и меди). Также имело место судостроение, пользовавшееся особым спросом сперва у испанцев, у которых не было на Западном побережье Мексики кораблей, а с 1835-го года, когда Мексика объявила независимость – у мексиканцев. В провинции процветало скотоводство, к 1830-м годам тут насчитывалось около 1500-1700 голов крупного рогатого скота, 940 лошадей и 900 овец. Процветало садоводство.

Форт Росс. Современная реконструкция.

Таким образом, к 1820-м русские промышленники основательно закрепились в Америке. А предприимчивые индейцы начали подтачивать английскую торговлю, перепродавая закупленные у HBC (Hudson Bay Company - Компании Гудзонова залива) вещи русским промышленникам дешевле, чем это делали англичане. К тому же в 1821-м году император Александр, после неудачной попытки колонизовать Гавайи подписал указ, значительно расширивший промысловые территории РАК в Северной Америке и ограничил возможность для торговли американцев, которые оттяпали Гавайи под свое крыло.

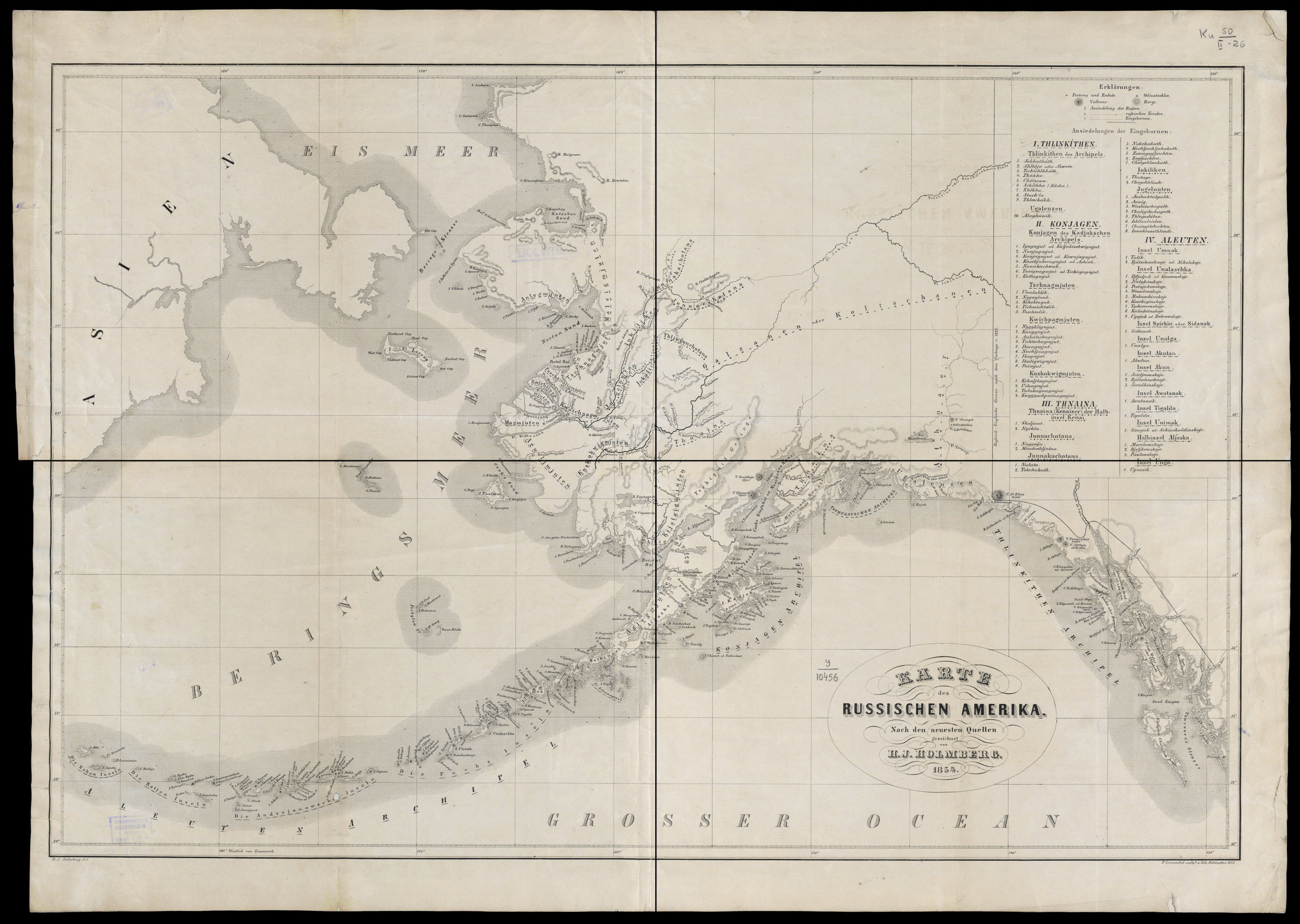

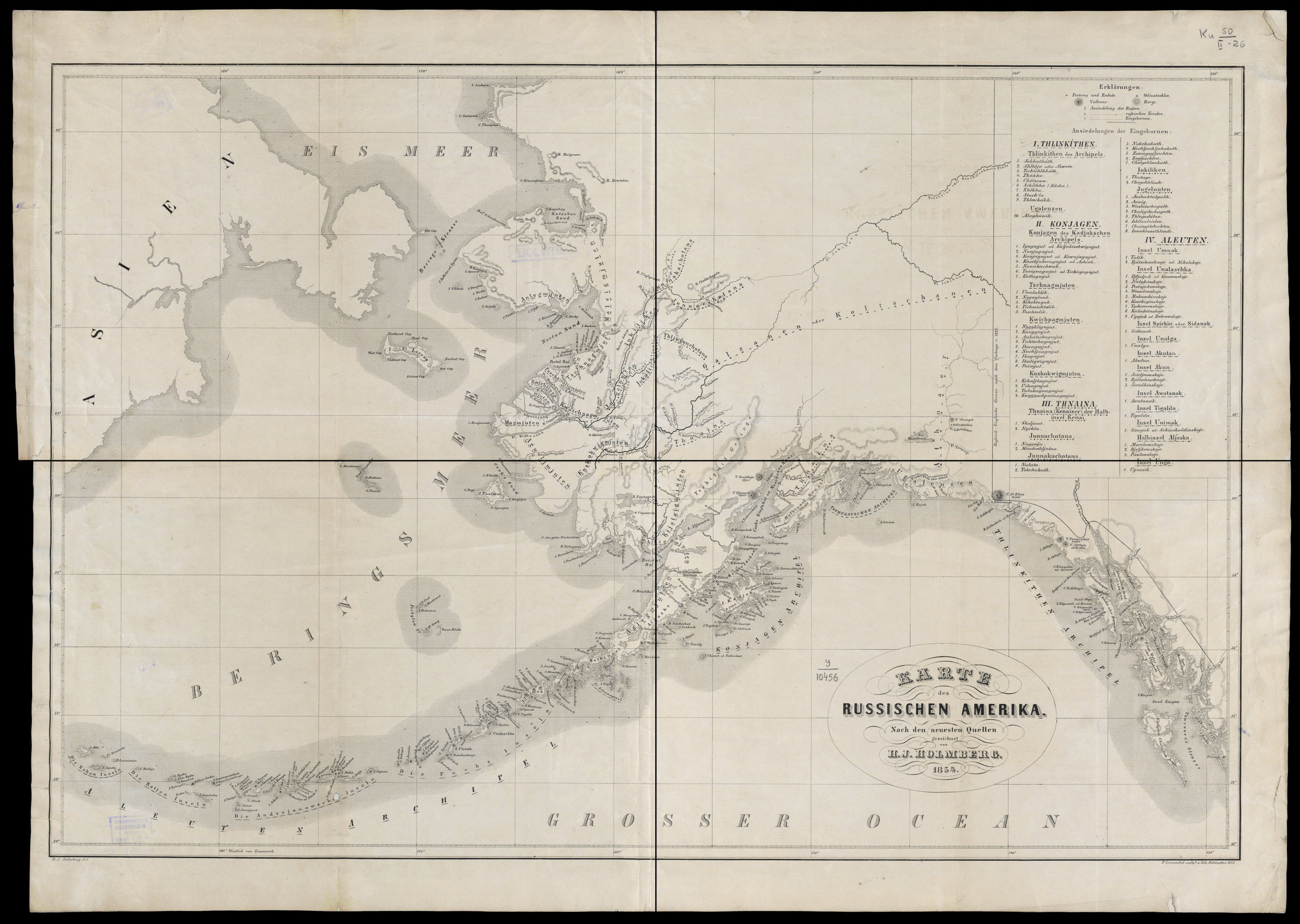

Владения Компании Гудзонова Залива к началу 19 века

Специфика ситуации была также и в том, что все территории для охоты фактически представляли незаселенные «белые пятна» на карте мира, что порождало сложности в юридическом закреплении прав России или Британии. Царский указ вызвал настоящий дипломатический скандал, о котором Александр, так или иначе дороживший отношениями с Британией, очень пожалел в скором будущем. Британцы в отместку нарастили экспансию в Северной Америке, с целью основания торговых постов, чтобы осложнить экспансию русских, и в 1822-м году основали Форт-Килмаурс возле озера Бэбайн (Британская Колумбия). В итоге в 1825-м году, под давлением министра иностранных дел Великобритании Каннинга, Александр и его правительство пошло на существенные уступки и 16 февраля 1825 года была подписана Конвенция между Англией и Россией, в которой HBC получила огромнейшие уступки, в частности, бассейн реки Маккензи, право ходить по всем рекам Аляски, берущим исток на британской территории и осуществлять торговлю с индейцами (за исключением оружия и спиртного).

Оригинал статьи тут.

Русская Америка. Ч.2.

Борьба между Российской и Британской империями в Северной Америке, разгоревшаяся в первой половине 19 столетия, являет собой классический пример экономической войны, когда для получения гегемонии над колониальным регионом в ход шли золото, дипломатия и даже пушки. Тем более, что борьба эта никогда не представляла собой сражение двух держав, но битву крупных корпораций - Российско-Американской компании и Компании Гудзонова залива.

Во многом методы ведения экономических войн претерпели изменения. Однако многие методы (например, вооруженного давления, подстрекательства к мятежам местного населения и т.п.) остались неизменными...

Представляю Вашему вниманию вторую часть цикла статей "Русская Америка".

На продавливании выгодной для себя Конвенции по получению для себя привилегий попытки HBC завоевать гегемонию в Северной Америке и выдавить оттуда Российско-Американскую компанию не кончились.

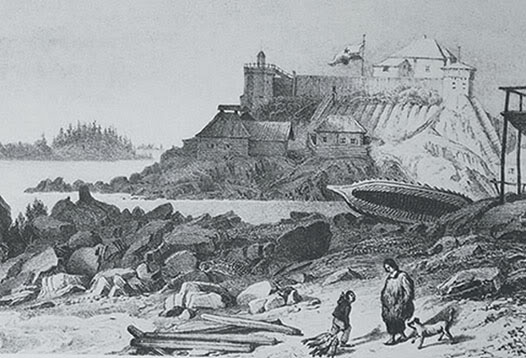

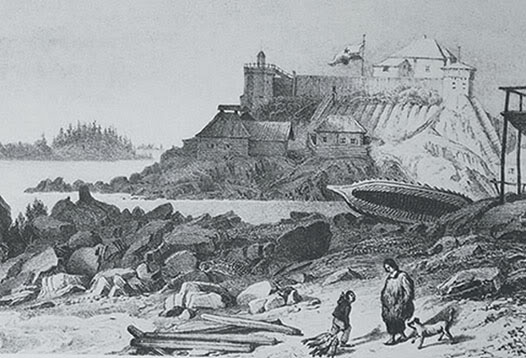

В 1829-м году тогдашний глава Компании Гудзонова залива, Джордж Симпсон отправил в Ново-Архангельск (столица Русской Америки) лейтенанта Эмилиуса Симпсона, своего родственника, на судне «Кэдборо».

Новоархангельская крепость. 1827 г.

Лейтенант прибыл с предложениями к Петру Чистякову (глава РАК в 1825-1830) о снабжении русских колонистов продовольствием и мануфактурой, за которые русские колонисты должны были расплачиваться пушниной по колониальным (заниженным) ценам. Целью этого предложения была не только попытка обескровить русских промышленников, «подсадив их на иглу» снабжения провиантом, но и получать добытые ими туземные товары (преимущественно пушнину) по демпинговым, как сейчас бы сказали, ценам. Это сводило на "нет" любое территориальное деление владений на русские и британские. Кроме того, англичане таким образом хотели потеснить американцев, которые до этого момента торговали с русскими колонистами продовольствием.

Джордж Симпсон (1786-1860), глава HBC в 1820-1860 гг.

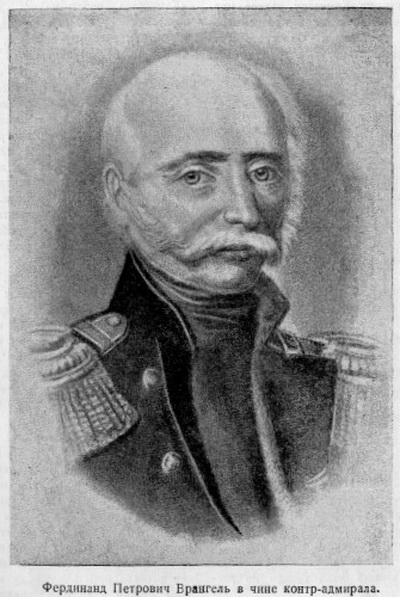

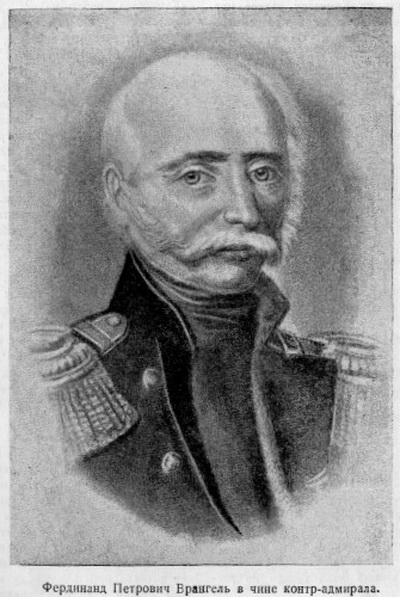

Надо отметить, что при этом главный продукт потребления – хлеб, британцы экспортировать русским не собирались. Такая топорная и наглая дипломатия не могла не вызвать у нас резкого отторжения, тем более, что в условиях суровой природы Северной Америки, где зависимость от одного поставщика ставит под угрозу жизнь поселенцев, наши промышленники довольно быстро усвоили принцип «не клади яйца в одну корзину». Переговоры затянулись и точку в них поставил лишь следующий глава РАК, мореплаватель и исследователь Федор (Фердинанд) Петрович Врангель (в честь которого назван остров Врангеля). Сам глава выражал осторожный оптимизм по поводу возможности торговли с британцами, но директора компании убедили его в совершенной глупости этой затеи.

Кроме того, англичане начали основывать торговые фактории на тихоокеанском побережье, а в торговле с индейцами в убыток для себя занижали цены. Все это не могло не беспокоить Врангеля, который запросил у директоров РАК права на нарушение подписанной Конвенции – возможность торговать с индейцами спиртным, чтобы снизить издержки, тем более что англичане уже давно не выполняли это обязательство, но директория отказала барону в этой затее, поскольку срок конвенции скоро истекал, и зона свободной торговли англичан так или иначе прекратила бы свое существование. Кроме того, в письмах было прямо указано, о том, что по окончании срока можно будет начать торговать с индейцами оружием, то есть Врангелю явно намекнули на вооружение туземцев и использование их против англичан. Тем не менее, Врангель усилил встречную экспансию и основал в устье реки Стикина редут св. Дионисия – укрепленную факторию, в 1833-м году.

Устье р. Стикины

Англичане отреагировали в свойственной им бандитской манере – не сумев добиться преимуществ дипломатически, они начали разбой. Уже 18.06.1834 вблизи редута появилось судно HBC «Дриада» с вооруженным отрядом на борту. По счастью, еще в марте 1834-го к редуту был направлен бриг «Чичагов», везущий 22 солдата и несколько пушек для гарнизона крепости. Если бы не эта превентивная мера, не возникает никакого сомнения, что укрепление было бы разрушено англичанами.

Бриг "Чичагов"

У миссии «Дриады» была и вторая цель – основать в верховьях Стикина факторию, что подрывало торговую монополию местных индейцев тлинкитов на торговлю с внутриконтинентальными племенами, и одновременно лишало русских тлинкитов, как важного поставщика. Посему «Чичагов» заблокировал вход в устье для «Дриады» и с судна в Ново-Архангельск была направлена лодка с донесением. «Дриада» оказалась в крайне опасном положении, особенно после обнаружения того факта, что индейцы были вооружены огнестрельным оружием. Об их миролюбии после того, как выяснились планы британцев, можно было вообще забыть. В итоге, когда лодка 29 июня вернулась с отказом от Врангеля пропустить судно «Дриада», британцы вынуждены были покинуть устье.

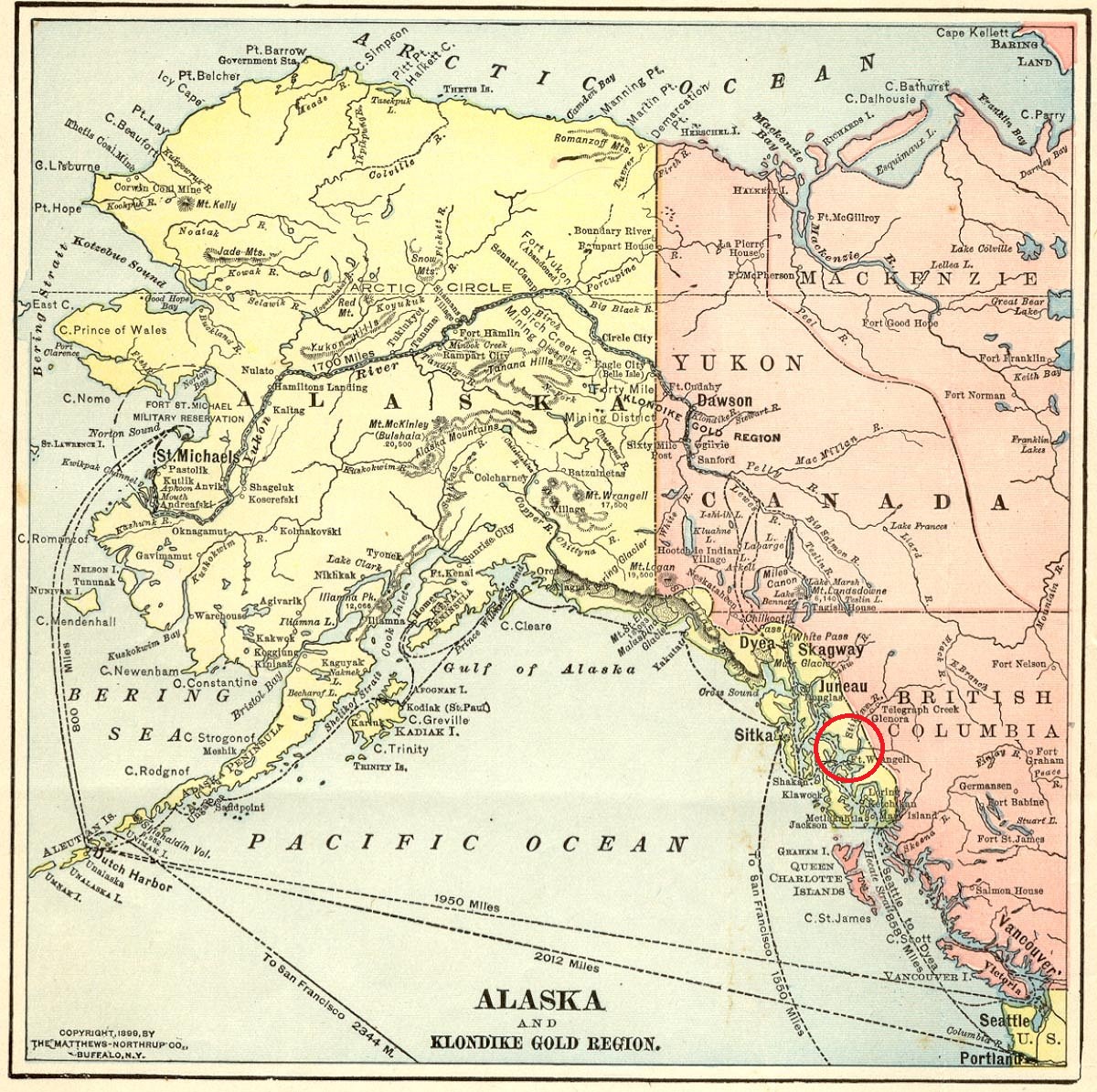

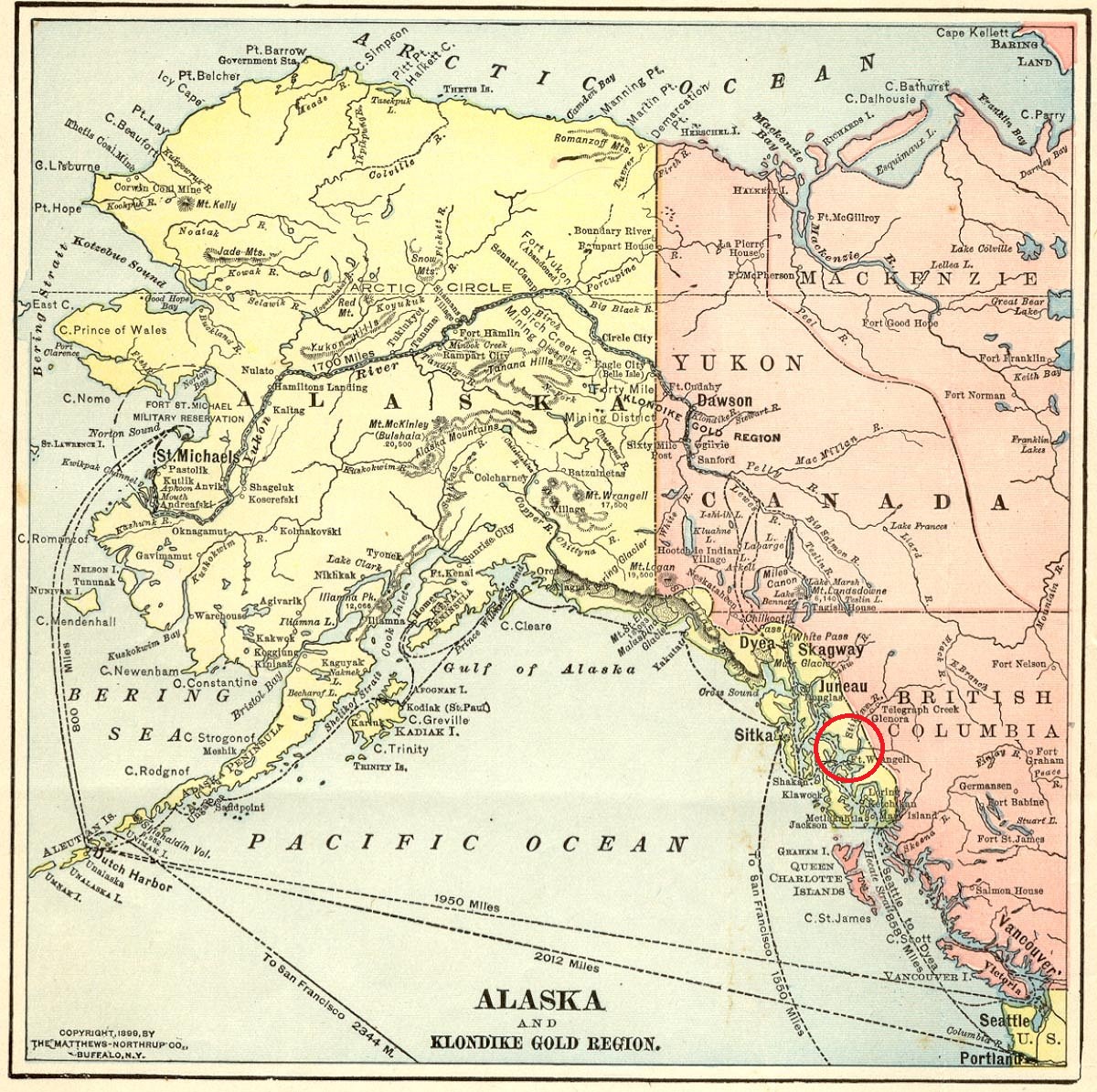

Зона конфликта - устье Стикины (выделено красным)

В сентябре англичане предприняли повторную попытку колонизации, но получив повторный отказ от Врангеля, обратились в Лондон за поддержкой. Правительство Британии, в свою очередь, потребовало от России возмещения HBC 22 тыс. фунтов убытка за срыв экспедиции, что еще сильнее усугубило ставшие непростыми после смерти в 1825-м году Александра, отношения между державами. Британская пресса разразилась небывалой русофобской компанией. Надо отдать должное нашему министру иностранных дел Нессельроде, который начал заминать вопрос, вступив с британским министерством иностранных дел в многолетнюю примирительную переписку.

Русская Америка Ч.3.

Часть 1 - тут

Часть 2 - тут

Вскоре после конфликта в устье реки Стикины вооруженные морские конфликты стали для противоборства торговых империй обычным делом. В 1836-м году из залива Тонгасс русскими военными судами было выдворено судно HBC «Лама». В том же году британский военный шлюп «Сальфур» совершил разведывательный рейд по всем колониям РАК (Российской Американской компании). Кроме того, англичане начали активное спаивание индейцев, выменивая на пушнину ром (по три галлона за шкурку), что приносило свои плоды. Нарушение монополии тлинкитов приводило к учащению случаев разбоя с их стороны. Проще говоря, англичане, выражаясь современным языком, решили во что бы то ни стало заполучить регион, пусть и путем его, как теперь сказали бы, дестабилизации. Кроме того, с уходом в 1835-м году с поста главы РАК Врангеля, руководство HBC (Hudson Bay Company) возобновило попытки навязать русским импорт продовольствия, повторно потерпев крах.

Таким образом, все 20-30-е годы 19-го века в Северной Америке для РАК и HBC были ознаменованы как эпоха открытого противостояния и регулярных провалов британской дипломатии в попытках расширить свое влияние. Лишь к 1838-му году Нессельроде с императором Николаем оставили политику затягивания переговоров и пошли навстречу англичанам. Правда, это вовсе не означало уступок, поскольку на переговорах в Петербурге в июле-ноябре 1838 года российскую сторону представил все тот же барон Врангель.

К.В. Нессельроде (1780-1862), министр иностранных дел Российской империи в 1816-1856 гг.

Тем не менее, от соглашения британцы больше проиграли, чем выиграли, чего нельзя сказать о РАК. Британцы получили права аренды значительной части береговой полосы, за выкуп в 118 тыс. рублей в год, РАК и HBC отказывались от торговли с индейцами на территориях друг друга, русские колонии получали поставки продовольствия по фиксированным ценам (причем были оговорены и поставки муки с маслом), РАК гарантировала защиту HBC в случае войны на арендуемых землях, и, что главное, англичане отказались от претензий по экспедиции в устье Стикины.

HBC могли позволить себе такую роскошь – они продлили свои монопольные права у британского правительства и прибыли компании были высоки как никогда до этого.

Начало 1840-х ознаменовалось для HBC и РАК расцветом и взаимовыгодным ростом. Компании фактически поделили между собой торговлю в Северной Америке. Обе они получали такие значительные прибыли, что даже смогли отказаться от торговли спиртным с индейцами. HBC так вообще купалась в золоте – арендуемая у РАК территория позволяла ей получать до 10 тыс. шкурок бобров в год, из которых она 2 тыс. расплачивалась с русскими.

РАК, однако, начала утрачивать позиции в Америке.

В 1841-м году англичане выкупили Дионисийский редут, а швейцарский предприниматель Джон Саттер выкупил ставший "ненужным" Форт-Росс: продовольствие теперь поставляли британцы и поддерживать эту колонию, по мнению руководства РАК не имело смысла.

Джон Саттер (Иоганн Зуттер) - американский исследователь и коммерсант швейцарского происхождения.

Такую политику РАК нельзя называть умышленной игрой на руку британцам – ведь оставив Дионисийский редут в 1841-м году, русские прекрасно помнили о том, в каких негативных отношениях англичане с тлинкитами, поэтому много лет англичане с большим трудом удерживали форт, постоянно подвергаясь нападкам индейцев. С другой стороны, продажа Форта Росс существенно ослабила позиции русских поселенцев. Они попали в зависимость от поставок пищи от англичан, утратили достаточно крупный коммерческий, ремесленный скотоводческий центр. Можно сказать, что продажей Форта ознаменовалось начало ухода России из Америки.

Все это происходило под боком у растущих, как на дрожжах США. А что же американцы? Американцы вовсе не собирались оставлять попыток выпихнуть англичан с охотничьей земли, и активно осваивали Орегон.

Прошло совсем немного времени, и безраздельная гегемония Российско-Американской компании и Компании Гудзонова залива пошатнулась…

В 1846-м году между Соединенными Штатами, медленно но верно завоевывавшими господство на Североамериканском континенте и Великобританией был подписан Орегонский договор. В 1845-м году, 5 марта, избран 11-й президент США Джеймс Нокс Полк, который активно поддерживал линию о включении всего Орегона в состав США, вплоть до границы Русской Америки.

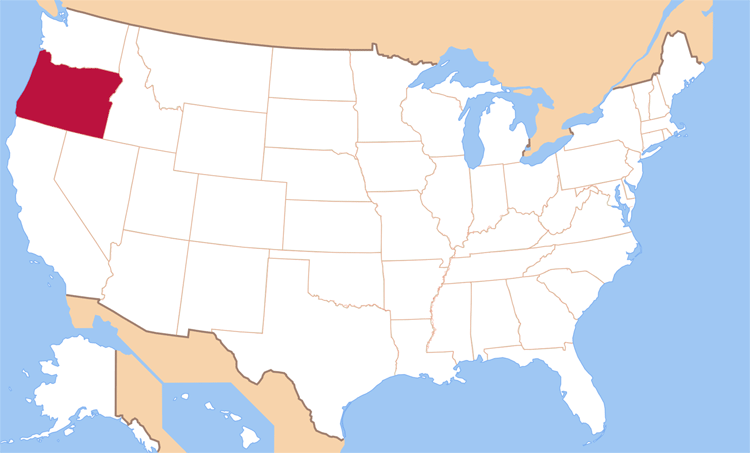

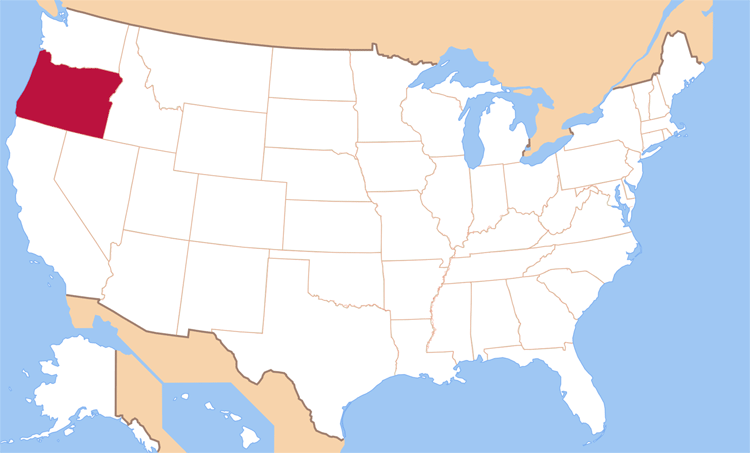

Орегон на карте современных США

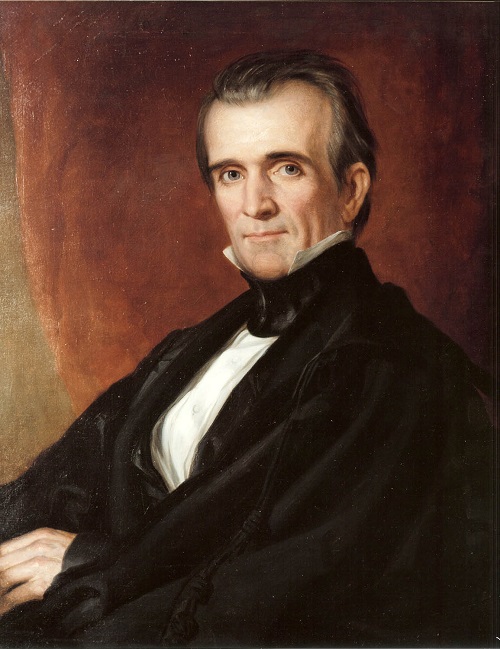

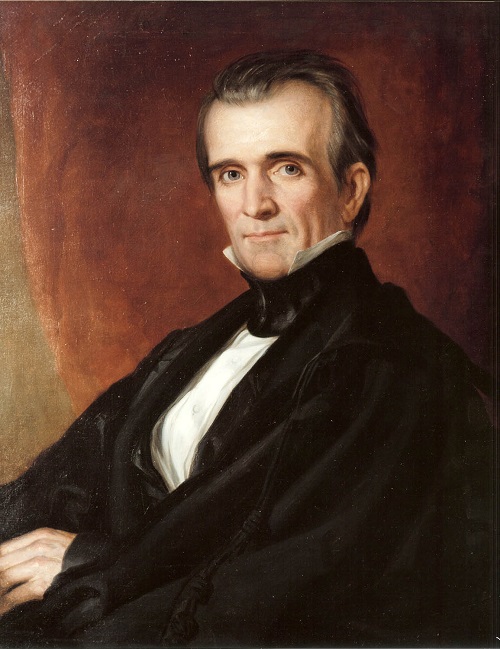

Джеймс Нокс Полк (1795-1849) - 11-й президент США в 1845-1849 гг.

Между Британией и США нарастала напряженность, и англичане уже было подвели флот к побережью Орегона, но ситуацию спасла война Штатов с Мексикой. Тем не менее, англичанам пришлось пойти на серьезные территориальные уступки, проще говоря – американцы попросту «отжали» у Англии земли путем шантажа. Несмотря на то, что третьей статьей договора предусматривалась неприкосновенность HBС, с факториями к югу от 49-й параллели, по которой была закреплена граница, пришлось расстаться. Центр управления компании был перенесен на остров Ванкувер. В историю эта уступка британцами территорий вошла как "Орегонский вопрос". Рассматривать его подробно мы тут не будем.

Как вытеснение HBC из Орегона, т.е. значительной части западного побережья США сказалось на положении русских колонистов? С одной стороны, РАК избавлялась от серьезного конкурента, но с другой – англичане были вынуждены отказаться от поставок продовольствия русским. Сразу выявилась непредусмотрительность от продажи Форта Росс. Теперь значительную часть продовольствия приходилось возить через океан. Продовольственный дефицит в итоге привел к тому, что колонии не могли расти численно и американцы попросту "выдавили" русских числом.

Кроме того, начиная с 1846-го года обострились отношения англичан с тлинкитами, которые систематически осаждали Форт-Стикина, в итоге, вынудив англичан покинуть его к 1849-му году, оставив его на попечение лояльных к русским вождям индейцев. Поселенцы были вывезены на барке РАК «Константин». Надо отметить, что англичане, уходя, демонтировали множество построек, возведенных русскими до получения форта в распоряжение англичан.

Помимо падения добычи пушнины, постоянных набегов туземцев, британцы столкнулись еще с одной проблемой – теперь они вынуждены были платить за добычу льда с ледников гор американцам, которым в руки перешла значительная часть горного массива Орегона, поставку осуществляла Калифорнийская Северо-Западная компания (в дальнейшем КСЗК). Это обстоятельство к тому же накалило отношения между РАК и HBC, поскольку до этого основным поставщиком льда была РАК. Короче говоря, золотые годы довольно быстро миновали.

К 1853-му году отношения Великобритании и Российской империи охладели донельзя. На пороге была Крымская война. По счастью, и для HBC и для РАК, которые взаимно боялись флотов друг друга, военное противостояние держав было «взаимоневыгодно», поэтому Симпсон и А.И. Рудаков (глава компании в 1853-1854гг.) давили на свои правительства с целью обеспечения нейтралитета и не вовлечения в войну подконтрольных им организаций. Такое соглашение было заключено, правда, оно обеспечивало нейтралитет лишь в колониях и на берегу, в открытом же море суда продолжали подвергаться нападениям, и лишь протяженность владений РАК спасала русские корабли от возможности перехвата англичанами.

Тем не менее, заключение соглашения позволило колониям благополучно пережить войну, миновать без кровопролития. Это отличный пример того, когда коммерческие интересы крупного капитала становились особняком от интересов держав. Мир входил в эпоху империализма.

Однако, послевоенные годы не принесли ни малейшего облегчения в дела обеих компаний, особенно для HBC. Открытие золотых россыпей в Британской Колумбии приводило к наплыву старателей, а значит зверь уходил. Теперь британцы уже вынуждены были расплачиваться с РАК за аренду береговой полосы не шкурками, а фиксированной суммой золота (1500 фунтов стерлингов), кроме того, по перезаключенному договору аренды, англичанам было запрещено экспортировать лес, рыбу, лед и уголь. В итоге англичане были вынуждены начать просто-таки «промышленную добычу» пушнины, что сказалось на доходах РАК.

Оригинал статьи - тут.

Продолжение следует...

Русская Америка. Ч.4.

В прошлых частях статей я говорил о соперничестве Российско-Американской компании и Компании Гудзонова залива за владения на Североамериканском континенте. Враждующие в пылу борьбы старые империи не заметили, как к ним подкрался соперник более сильный, более молодой, амбициозный и очень серьезный - США, в конечном итоге победивший обе эти страны в экономическом противостоянии. В этой части статьи я немного расскажу об видах Штатов на земли Британии и России в Северной Америке.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

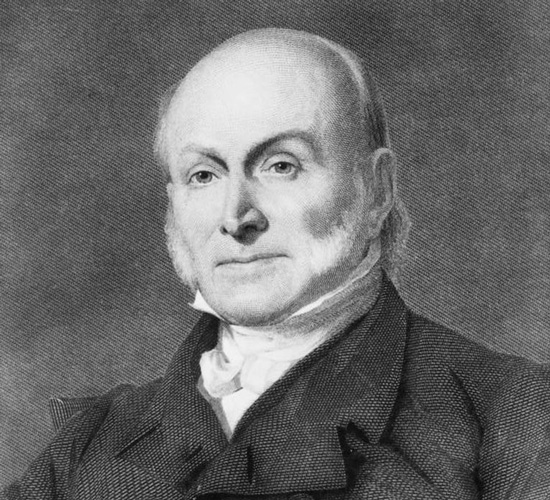

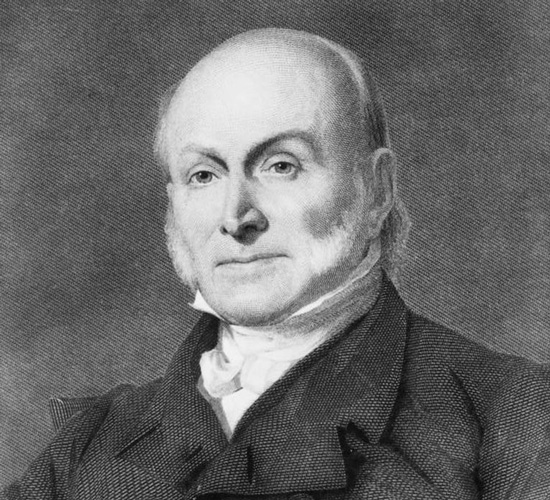

С начала 19-го столетия США постепенно сдвигались в сторону экспансионистской имперской политики, апогей которой был достигнут к 1840-м годам, хотя это вовсе не означает, что ранее такие идеи они не исповедовали. Еще в 1819-м году, в ноябре, на заседании кабинета государственный секретарь (а в будущем – президент) Джон Куинси Адамс (что характерно – сын второго президента Джона Адамса, которому сама мысль об империи была противна) выразил такую мысль:

«С того времени, как мы стали независимым народом, то, что это стало нашей претензией, является в такой же мере законом природы, как то, что Миссисипи течет в море. Испания имеет владения к югу, а Англия — к северу от наших границ. Было бы невероятно, чтобы прошли столетия, а они (владения –Robespierre) не были бы нами аннексированы».

Джон Куинси Адамс (1767-1848), 6-й президент США (1825-1829)

В данном случае примечательна и то, как изменилась риторика США с изоляционистской на империалистическую за какие-нибудь три десятка лет, и сам прецедент сохранения династического принципа при демократическом строе (который, в дальнейшем, в истории США можно наблюдать не раз).

Джон Куинси Адамс своими словами предвосхитил пресловутую Доктрину Монро, провозглашенную уже спустя 4 года. Фактически доктрина объявляла принцип «Америка для американцев», на щит был поднят принцип невмешательства США в дела Восточного полушария, в то время как Западное полушарие представлялось сферой интересов США. Отцы-основатели полагали, что колонии, находившиеся за океаном от Старого света, не были подвержены его разлагающему влиянию, или подвергались ему в меньшей мере (интересующимся данным вопросом рекомендую книгу - ). Поэтому если и строить новый мир, Град на холме - то "стройплощадкой" должен стать Американский континент. А застройщиком - первая свободная демократическая страна - т.е. США.

По мере того, как США становились сильнее, мессианские идеи все более начинали походить на ширму, за которой прятался экспансионизм. И Доктрина Монро стала яркой иллюстрацией этого перерождения. Она повлекла за собой провозглашение принципа о том, что на территории всего Североамериканского континента должна быть сформирована одна большая республика (а по факту – империя). И к осуществлению этого плана Штаты очень долго шли.

В 1846-м году – началась Мексиканская война, в ходе которой Штаты, обязавшиеся блюсти стремление к свободе колоний, захватили более половины только недавно отделившейся от Испании Мексики. Вот такие вот блюстители чужих интересов. Не забывали Штаты и об отдаленных уголках Северной Америки – владениях РАК и HBC. При этом, если в плане HBC американцы довольно активно выдавливали англичан с их территорий, то в случае с РАК была избрана политика своего рода «ассимиляции». РАК не поощряла миграции американцев в свои владения, поэтому США предпочитали передавать РАК своих специалистов для строительства судов, которые смешивались с населением колоний и доля американцев в русских поселениях начала расти с 1850-х годов.

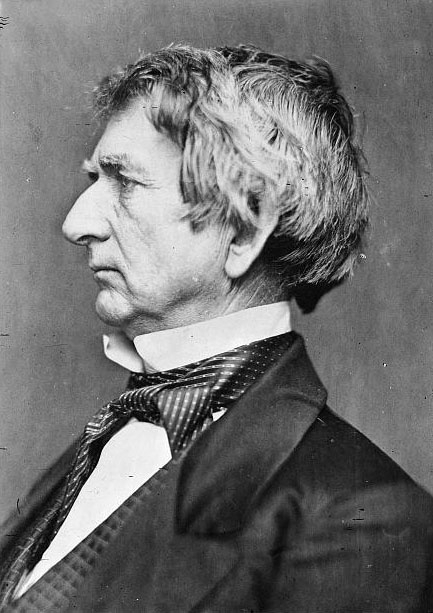

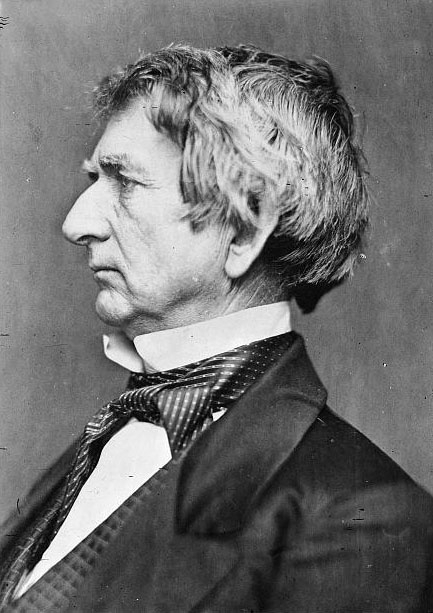

24-й государственный секретарь США Уильям Генри Сьюард (1861-1869) говорил примерно следующее на выступлении в 1860-м году в Сент-Поле: «Стоя здесь и обращая взор к Северо-Западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов С.-Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья вплоть даже до Ледовитого океана — они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны — монументами цивилизации Соединенных Штатов на Северо-Западе». Речь, разумеется, была не только о русских, но и об англичанах, у которых еще были здесь владения, пусть и ограниченные.

Уильям Генри Сьюард (1801-1872), 24-й Госсекретарь США в 1861-1869 гг.

К тому моменту, когда Сьюард смог позволить себе эти слова, многие влиятельные круги в США уже выступали не только за гегемонию США на Североамериканском континенте, но и в целом по миру, хотя касательно мировой гегемонии речь шла, разумеется, о торговле. Тем более значимо, что для развития торговли американцам нужен был доступ ко всем гаваням, ведь основой торговли в те годы являлся флот, а значит, захватить английские и русские владения на Тихоокеанском побережье – было приоритетной задачей. В этой связи примечательно еще одно выступления Сьюарда от 29.07.1852 года в Сенате:

"Тихий океан, его берега, острова и обширные внутренние районы станут основным театром событий великого будущего мира. Торговля станет главным действующим лицом в новом театре человеческой активности. И та нация, которая добьется того, что эта торговля получит полное развитие, неизбежно станет величайшей из существующих стран; более великой, чем любая из когда-либо существовавших".

Американцы, как и их предшественники, грезили добраться до богатств Востока, где уже вовсю промышляли Великобритания и Россия, зависть и жажда денег толкали пуританина к Тихому океану. Январь 1855 года, выступление губернатора Калифорнии М. Лэйтема:

«Оккупация и заселение Калифорнии произведут на Востоке коренной переворот в торговле, промышленности и мореплавании, за которым последует полнейшее изменение моральных, религиозных и политических свойств азиатов... Я полагаю, что Калифорнии и Орегону суждено повторить в еще более крупных и величественных масштабах ту роль, которую Египет сыграл в истории цивилизации Старого Света, что Сан-Франциско станет современной Александрией, через которую богатства Индии будут сыпаться в наш подол. Подобно тому, как Старый Свет получил свою цивилизацию из Египта, так новая цивилизация, наука и доктрина живого бога будут перенесены с западных берегов Американского континента, чтобы оживить инертные расы Китая, Японии и Индийского архипелага».

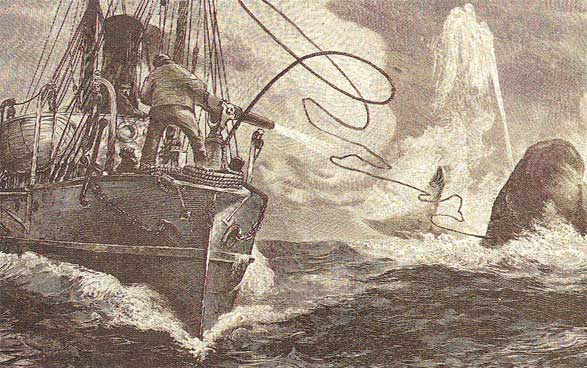

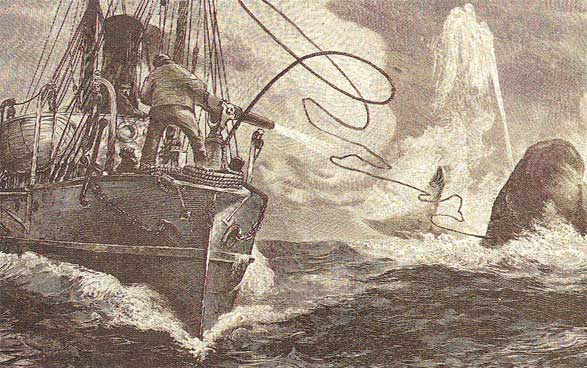

В водах РАК все чаще появлялись американские китобойные суда, которые заходили даже к берегам Камчатки, суда по бою котиков, что продлилось вплоть до 20-го века. Прибыль от промысла китов в водах РАК составляла в год по состоянию на 1848-й год – порядка 10 млн. долларов в ценах того времени. Это не могло не вызывать беспокойства в первую очередь РАК, поскольку массовый китовый бой и рыболовный промысел угрожал поселенцам побережий, и, в первую очередь жителям Алеутских островов, лишая их практически единственного источника пропитания.

Китобойный промысел

Заканчивая это лирическое отступление в сторону планов США, перейдем к делам двух рассматриваемых компаний, испытывающих со стороны Штатов такое сильное давление.

Продолжение следует...

Оригинал статьи тут.

Русская Америка. Ч.6.

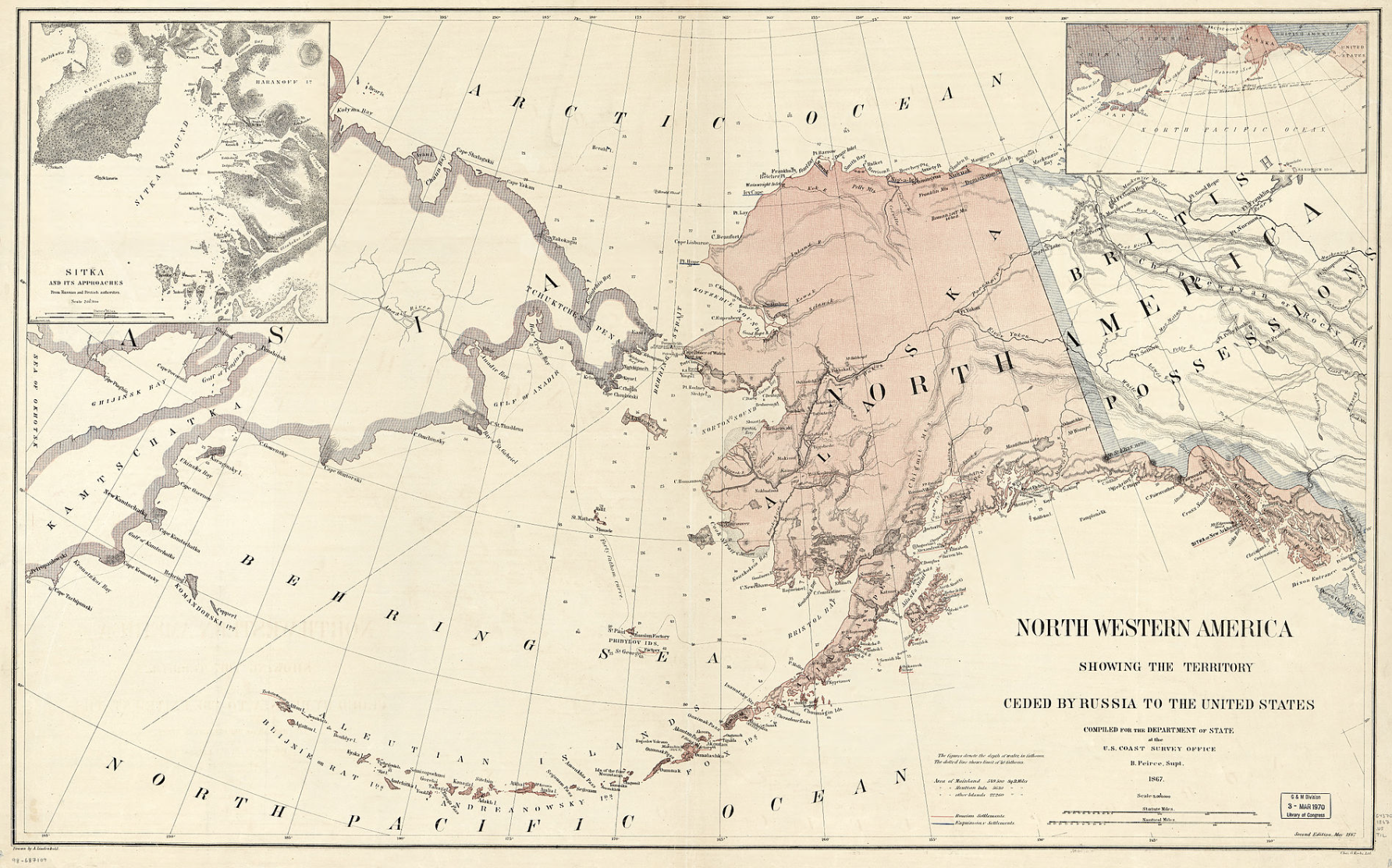

В прошлой статье я кратко рассказал об истории заката Русской Америки, о том, как в ходе противостояния с США сперва Британская, а затем и Российская империи вынуждены были отказаться от своих колоний на Северамериканском континенте. В данной, заключительной статье цикла, я бы хотел коснуться причин, которые в конечном итоге привели к тому, что в 1867-м году Россия продала Аляску.

Вопрос продажи Аляски обычно рассматривается как-то походя. Ну, мол, продали и продали. Была когда-то она под Российской Империей, а потом вдруг отдали США. Факт продажи рассматривается всегда как-то отдельно от истории Русской Америки. Что неизбежно плодит конспирологические теории, начиная от тех, согласно которым царь Александр был не в себе в этот момент и заканчивая рассуждениями о Ротшильдах-Рокфеллерах и степени их влияния на политику Российской Империи.

Император Александр II

Конечно, нельзя отрицать и того, что царь иногда может быть не в себе, и того, что Ротшильды-Рокфеллеры влияли (и влияют) на политику России. Но рассмотрение проблемы утраты значительных территорий в этом контексте увело бы нас от изучения истинных проблем, с которыми столкнулась Россия в процессе колонизации Америки.

Оговорюсь сразу, что всякие по меньшей мере глупые рассуждения о том, что "Аляска, мол, продана не была, а лишь сдана в Аренду", не выдерживают ни малейшей критики, и я даже не буду рассматривать эти версии, оставляя их доморощенным конспиролухам и диванным ура-патриотам.

Итак...

Первое. Сама природа Российско-Американской компании. РАК была коммерческим полугосударственным предприятием и существовало от царской власти в достаточно широкой автономии в части принятия решений и деятельности в целом. Компания получала из казны определенное довольствие, военную помощь в особых случаях, но этим регулирование ее деятельности, в целом, заканчивалось – дикий капитализм. Пока колониальные владения РАК были не велики, ее автономность не приносила никаких неудобств. Однако территориальный рост вел к спорам с соседними колониальными компаниями/державами. Приходилось подключать административный ресурс. А это влекло неизбежные столкновения на международном дипломатическом поле. Поэтому зачастую вопросы решались не в пользу РАК. Наиболее наглядно это смотрится в свете примеров с английской экспансией, описанной ранее.

Второе. Обременительность содержания Русской Америки. Американский континент отделен от России Тихим Океаном, преодолевать его можно было либо только в летний период каботажным образом - вдоль Камчатки и далее вдоль побережья Аляски (в зимнее время этот маршрут опасен обилием льдов), либо напрямую через Тихий океан - долго и не менее опасно. Ко всему прочему, Сибирь тогда еще также была плохо заселена. Плохая инфраструктурная, как теперь сказали бы, связь, между Россией и Русской Америкой вела к тому, что регион не было возможности нормально снабжать продуктами, материалами, оружием, прочими товарами. Что сдерживало приток поселенцев (которых, кстати, тоже завозили очень вяло). При этом на месте какого-то масштабного сельского хозяйства кроме как при Форте Росс, проданного в 1841-м году, не создавалось.

Третье. В итоге Русская Америка оказывалась в экономической зависимости от Великобритании и США, которые становились основными поставщиками продовольствия. То есть могли напрямую влиять на положение в колониях.

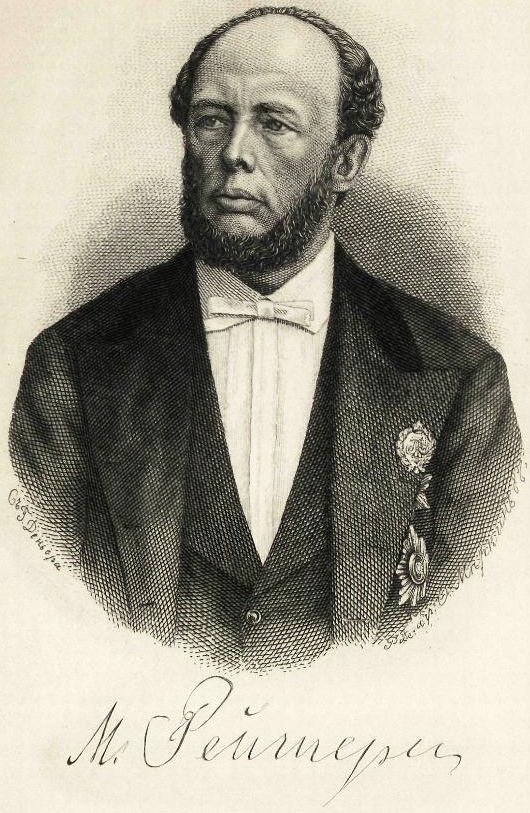

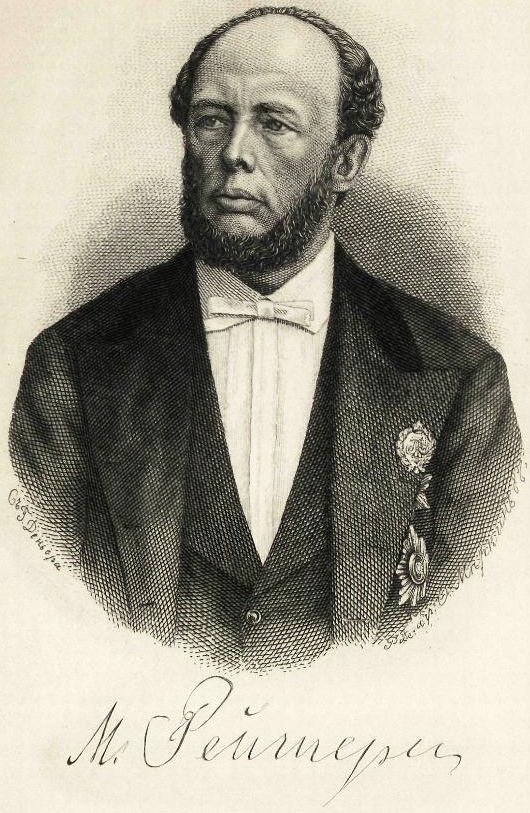

М.Х. Рейтерн (1820-1890), министр финансов Российской империи в 1862-1878 гг, председатель Комитета министров в 1881-1886.

Интересны в связи с этим замечания министра финансов Российской империи графа фон Рейтерна, одного из сторонников продажи Аляски: "После семидесятилетнего существования компании она нисколько не достигла ни обрусения мужского населения, ни прочного водворения русского элемента и нимало не способствовала развитию нашего торгового мореплавания. Компания даже не приносит существенной пользы акционерам... и может быть только поддерживаема значительными со стороны правительства пожертвованиями". Граф при этом подчеркивал приоритетность освоения Амурского края, где климатические условия были мягче и который был доступней географически. Стоит подчеркнуть его правоту: на момент продажи Аляски, общая численность русского населения колоний составляла порядка 800 человек. Прочие - были представителями местных народностей, численность которых исчислялась десятками тысяч, и которых 800 русских поселенцев, понятное дело, ассимилировать или даже приобщить к русской культуре никак не могли.

Четвертое. Общая инфраструктурная слабость России, помноженная на сильную централизацию. Сказалась и она. Все дипломатические сношения по наиболее важным вопросам приходилось проводить через Санкт-Петербург, где находился и головной офис РАК и царское правительство. Железных дорог через Сибирь у нас тогда не было, почта доставлялась крайне медленно. Это делало решение всех наиболее неотложных вопросов делом не дней или недель, а подчас - месяцев.

Таким образом, в течение долгого периода (и это подтверждается описанными ранее фактами), Русская Америка была лакомой целью для любой военной интервенции. Для защиты территорий не хватало ни людей, ни экономических ресурсов, ни флота (тихоокеанский флот Российской Империи вплоть до Советского периода был крайне малочисленным). В этой связи будет справедливо привести еще одну цитату графа фон Рейтерна: "Передача колоний... избавит нас от владения, которое в случае войны с одной из морских держав мы не имеем возможности защитить...Такие столкновения, сами по себе неприятные, легко могли бы поставить нас в необходимость содержать с большими на это расходами военные и морские силы в северных водах Тихого океана для поддержания привилегий компании, не приносящей существенной выгоды ни России, ни даже акционерам, и во вред дружественным нашим отношениям к Соединенным Штатам". И хотя из слов Рейтерна очевидно, в чьих интересах он их произносил, все же граф опирался на правду: вся история Русской Америки говорит в пользу того, что каждый раз защитить колонии удавалось с очень большим трудом. Что ставит вопрос о том, почему этой проблемой из раза в раз не озадачивалась власть России. И вот тут уместно выдвигать упреки императорам (как Александру II, так и Николаю I), в части того, что вопрос сохранения во владениях Российских Аляски, видимо его совершенно их не тревожил.

Пятое. Коррупция. Петербург далеко, и правительство Русской Америки часто вело себя прямо-таки по королевски. Чему прекрасным свидетельством является уже открытое воровство при князе Максутове, последнем руководителе РАК, совершаемое, между прочим, при его прямом участии. По свидетельству современников, когда Максутов узнал о продаже Аляски, он впал в невероятное бешенство, поскольку это лишало его стабильного источника нелегальных доходов от взяток.

Шестое. Общее затруднительное финансовое положение России в 1850-60-е годы. Поражение в Крымской войне, поставившее вопросы о масштабном перевооружении в армии, реформы Александра II - все это подрывало силы экономики России, которые и без того были не шибко велики. Разумеется, развитие заокеанских колоний не носило при этом приоритетного характера.

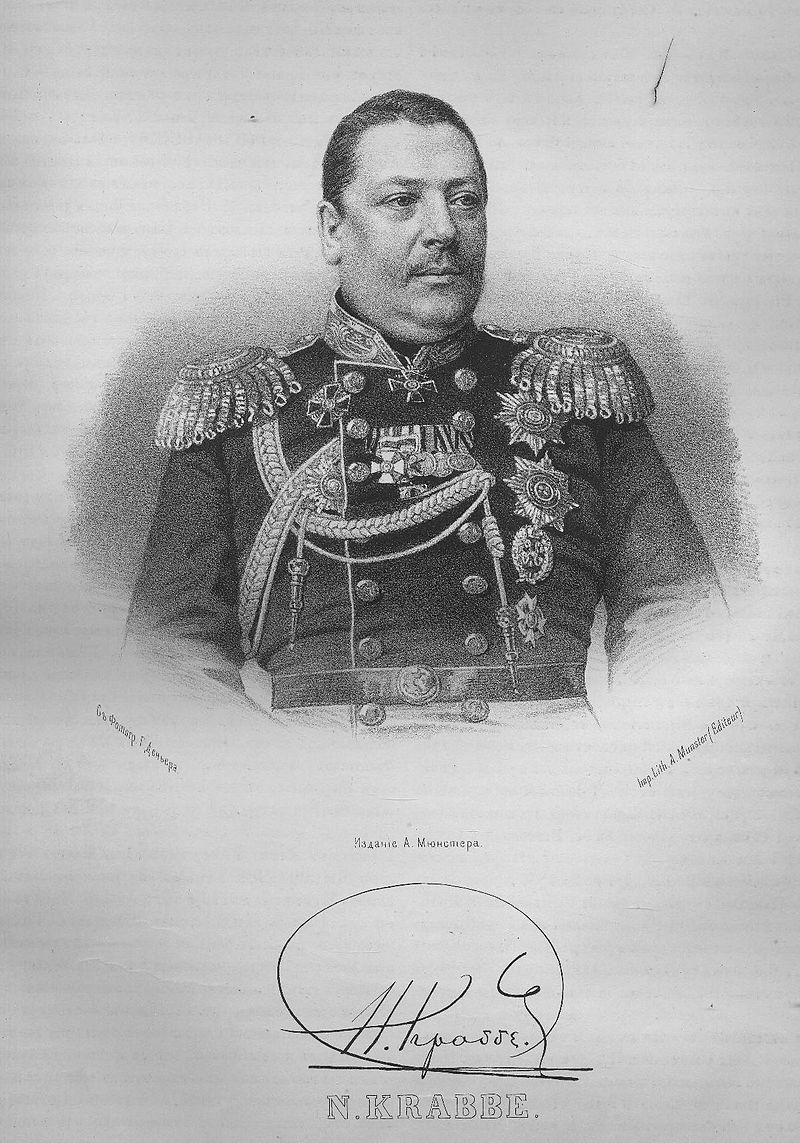

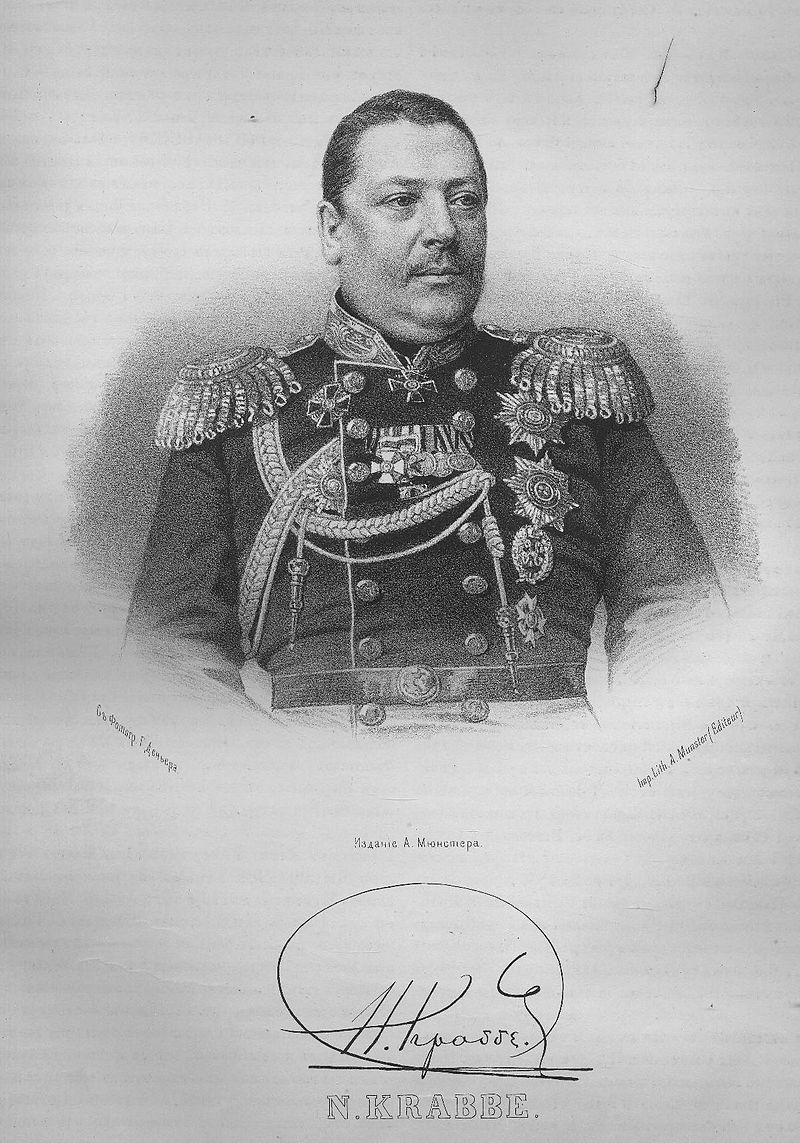

Н. К. Краббе (1814-1876) - морской министр Российской Империи в 1860-1874, адмирал. Внес крупный вклад в освоение Дальнего Востока и создание Тихоокеанского флота.

Седьмое. Некоторые факты указывают на ориентацию в эти годы на упрочение отношений с США. Так, из донесения морского министра Краббе канцлеру Герчакову, составленное по просьбе великого князя Константина Николаевича, выступавшего за продажу Аляски США, следует - "Желательность поддержания тесного союза с США и отстранение всего, что могло бы породить несогласие между двумя великими державами".

Таким образом, продажа Аляски и уход русских из Америки был обусловлен не сиюминутным стечением обстоятельств или самодурством императора, а целым комплексом объективных причин. Причины эти говорят о том, что руководство Российской Империи весьма халатно относилось к своим заокеанским колониям, пустив дело освоения Америки практически на самотек. За то время, пока Россия смогла взять под свой контроль (и не освоить при этом) лишь узкую прибрежную полосу Западного побережья, США многократно увеличили свою территорию и вплотную приблизились к русским землям.

Ситуация с русскими колониями не является чем-то уникальным в мировой истории. Тут и там шла борьба за колониальные владения, сильные страны вытесняли более слабые. Однако для нас этот случай уникален (за неимением других колоний), и поэтому из него следует вынести важный урок: мир довольно тесен, и если ты не защищаешь, не улучшаешь свою землю, то найдется тот, кто захочет защитить ее вместо тебя и уже как свою.

Вторым важным уроком, который нам следует вынести из ситуации с продажей Аляски, должно быть понимание того, что "лишних" земель не бывает. Все что есть у нас - полито потом и кровью предков. Любители сказать, что эти земли нам не нужны, всегда найдутся. Есть они и сейчас, были они и прежде (см. выше), причем подчас на самом высоком уровне. Однако в отличие от царской эпохи, сегодня благополучие, сила нашей державы, в гораздо большей степени зависит от нас, от граждан России. И наследие наших предков мы обязаны хранить и преумножать!

источник

Император Павел Петрович

Император Павел Петрович

Форт Росс. Современная реконструкция.

Форт Росс. Современная реконструкция.  Владения Компании Гудзонова Залива к началу 19 века

Владения Компании Гудзонова Залива к началу 19 века

Новоархангельская крепость. 1827 г.

Новоархангельская крепость. 1827 г.  Джордж Симпсон (1786-1860), глава HBC в 1820-1860 гг.

Джордж Симпсон (1786-1860), глава HBC в 1820-1860 гг.

Устье р. Стикины

Устье р. Стикины  Бриг "Чичагов"

Бриг "Чичагов"  Зона конфликта - устье Стикины (выделено красным)

Зона конфликта - устье Стикины (выделено красным)

К.В. Нессельроде (1780-1862), министр иностранных дел Российской империи в 1816-1856 гг.

К.В. Нессельроде (1780-1862), министр иностранных дел Российской империи в 1816-1856 гг.  Джон Саттер (Иоганн Зуттер) - американский исследователь и коммерсант швейцарского происхождения.

Джон Саттер (Иоганн Зуттер) - американский исследователь и коммерсант швейцарского происхождения.  Орегон на карте современных США

Орегон на карте современных США  Джеймс Нокс Полк (1795-1849) - 11-й президент США в 1845-1849 гг.

Джеймс Нокс Полк (1795-1849) - 11-й президент США в 1845-1849 гг.

Джон Куинси Адамс (1767-1848), 6-й президент США (1825-1829)

Джон Куинси Адамс (1767-1848), 6-й президент США (1825-1829)  Уильям Генри Сьюард (1801-1872), 24-й Госсекретарь США в 1861-1869 гг.

Уильям Генри Сьюард (1801-1872), 24-й Госсекретарь США в 1861-1869 гг.  Китобойный промысел

Китобойный промысел

Император Александр II

Император Александр II  М.Х. Рейтерн (1820-1890), министр финансов Российской империи в 1862-1878 гг, председатель Комитета министров в 1881-1886.

М.Х. Рейтерн (1820-1890), министр финансов Российской империи в 1862-1878 гг, председатель Комитета министров в 1881-1886.  Н. К. Краббе (1814-1876) - морской министр Российской Империи в 1860-1874, адмирал. Внес крупный вклад в освоение Дальнего Востока и создание Тихоокеанского флота.

Н. К. Краббе (1814-1876) - морской министр Российской Империи в 1860-1874, адмирал. Внес крупный вклад в освоение Дальнего Востока и создание Тихоокеанского флота.