Вторжение Наполеона в Россию было началом краха его амбиций. Здесь его «великая армия» потерпела фиаско. Но корсиканца всю жизнь словно тянуло в Россию. Он хотел служить в русской армии и планировал породниться с российским императором.

Служить в русской армии

Первым пунктом в планах Наполеона на Россию было его желание вступить в русскую армию. В 1788 Россия набирала волонтеров для участия в войне с Турцией. Генерал-губернатор Иван Заборовский, командующий экспедиционным корпусом, приехал в Ливорно, чтобы «приглядеть для ратных дел» христиан-волонтеров: воинственных албанцев, греков, корсиканцев.

К этому времени Наполеон с отличием окончил Парижскую военную школу в чине поручика. Его семья бедствовала – скончался его отец, семья осталась практически без средств. Наполеон подал прошение о готовности служить российской армии.

Однако всего за месяц до прошения Бонапарта о зачислении, в русской армии вышел указ — брать иностранных офицеров в русский корпус с понижением на один чин. Наполеона не устроил такой вариант.

Получив письменный отказ, целеустремленный Наполеон добился, чтобы его принял глава русской военной комиссии. Но это не дало результата и, как рассказывают, оскорбленный Бонапарт выбежал из кабинета Заборовского, пообещав, что предложит свою кандидатуру королю Пруссии: «Мне король Пруссии даст чин капитана!» Правда, как известно, прусским капитаном он тоже не стал, оставшись делать карьеру во Франции.

Жениться

В 1809 году, уже будучи императором, Наполеон узнал о бесплодности императрицы Жозефины. Возможно болезнь развилась во время ее заключения в тюрьме Карм, когда гремела Французская революция. Несмотря на искреннюю привязанность, которая связывала Наполеона и эту женщину, молодая династия нуждалась в законном наследнике. Поэтому, после долгих излияний и слез, супруги разошлись по обоюдному желанию.

Жозефина, как и Наполеон не принадлежали к голубым кровям. Чтобы закрепить свое положение на троне, Бонапарту нужна была принцесса. Вопрос выбора, как ни странно, не стоял — по мнению Наполеона, будущей французской императрицей должна была быть русская великая княжна.

Скорее всего, это было обусловлено планами Наполеона на долгосрочный союз с Россией. Последний был нужен ему, чтобы, во-первых, держать в подчинении всю Европу, во-вторых, он рассчитывал на руку помощи России в Египте и в последующем переносе войны в Бенгалию и Индию. Эти планы он строил еще во времена Павла I.

В связи с этим, Наполеону крайне нужна была женитьба с одной из сестер императора Александра – Екатерине или Анне Павловне. Сначала Наполеон пытался добиться благосклонности Екатерины, а главное благословения ее матери Марии Федоровны. Но, в то время как сама великая княжна сказала, что она скорее выйдет замуж за последнего русского истопника, чем «за этого корсиканца», ее мать начала в спешке подыскивать дочери подходящую партию, лишь бы она не досталась непопулярному в России французскому «узурпатору».

С Анной произошло практически то же самое. Когда в 1810 году французский посол Коленкур обратился к Александру с полуофициальным предложением Наполеона, русский император также туманно ответил ему, что он не вправе распоряжаться судьбами своих сестер, так как волею отца Павла Петровича, эта прерогатива полностью досталась его матери Марии Федоровне.

Россия как плацдарм для Восточного похода

Наполеон Бонапарт вовсе не собирался останавливаться на подчинении России. Он мечтал об империи Александра Македонского, его дальнейшие цели лежали далеко в Индии. Таким образом, он собирался ужалить Великобританию пиком русских казаков в ее самом больном месте. Иными словами, прибрать к руках богатые английские колонии.

Такой конфликт мог привести к полному краху Британской империи. В свое время, об этом проекте, по словам историка Александра Кацура, задумывался и Павел I.

Еще в 1801 году французский агент в России Гиттен, передавал Наполеону «…Россия из своих азиатских владений… могла бы подать руку помощи французской армии в Египте и, действуя совместно с Францией, перенести войну в Бенгалию».

Был даже совместный русско-французский проект – 35 тысячное войско под командование генерала Массена, к которому в районе Черного моря присоединялись русские казаки, через Каспий, Персию, Герат и Кандагар должны были выйти к провинциям Индии. А в сказочной стране союзникам уже непосредственно надо было «хватать англичан за щулята».

Как известно, Индийский поход вместе с Павлом у Наполеона не получился, но в 1807 году во время встречи в Тильзите Наполеон пытался склонить уже Александра к подписанию соглашения о разделе Османской империи и новом походе на Индию.

Позднее 2 февраля 1808 года в письме к нему Бонапарт так излагал свои планы: «Если бы войско из 50 тысяч человек русских, французов, пожалуй, даже немного австрийцев направилось через Константинополь в Азию и появилось бы на Евфрате, то оно заставило бы трепетать Англию и повергло бы ее к ногам материка».

Доподлинно неизвестно, как отнесся к этой идее российский император, но он предпочитал, чтобы любая инициатива исходила не от Франции, а от России. В последующие годы уже без Франции Россия начинает активно осваивать Среднюю Азию и налаживать торговые отношения с Индией, исключив в этом деле всякую авантюру.

Зато известны слова Наполеона, которые он сказал приставленному к нему врачу-ирландцу Барри Эдварду О`Мира во время ссылки на Святую Елену: «Если бы Павел остался жив, вы бы уже потеряли Индию».

Решение идти на Москву было для Наполеона не военным, а политическим. По мнению А. П. Шувалова именно полагание на политику было главной ошибкой Бонапарта. Шувалов писал: «Он основал планы на политических расчетах. Сии расчеты оказались ложными, и здание его разрушилось».

Историки до сих пор не могут прийти к единодушному мнению, почему Наполеон пошел именно на Москву. Она не была столицей.

Идеальным с военной стороны решением было остаться на зимовку в Смоленске; эти планы Наполеон обговаривал с австрийским дипломатом фон Меттернихом. Бонапарт заявлял: «Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение которых дается терпением. Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь».

Эти же планы озвучивал Бонапарт и по воспоминаниям генерала де Сюгера. Он записал следующие слова Наполеона, сказанные им генералу Себастиани в Вильно: «Я не перейду Двину. Хотеть идти дальше в течение этого года – значит идти навстречу собственной гибели».

Очевидно, что поход на Москву был для Наполеона вынужденным шагом. Как утверждает историк В.М. Безотосный, Наполеон «рассчитывал, что вся кампания уложится в рамки лета – максимум начала осени 1812 года». Более того, зиму 1812 года французский император планировал провести в Париже, но политическая ситуация спутала ему все карты. Историк А.К. Дживелегов писал: «Остановиться на зимовку в Смоленске значило оживить все возможные недовольства и волнения во Франции и в Европе. Политика погнала Наполеона дальше и заставила его нарушить свой превосходный первоначальный план».

Хотел генерального сражения

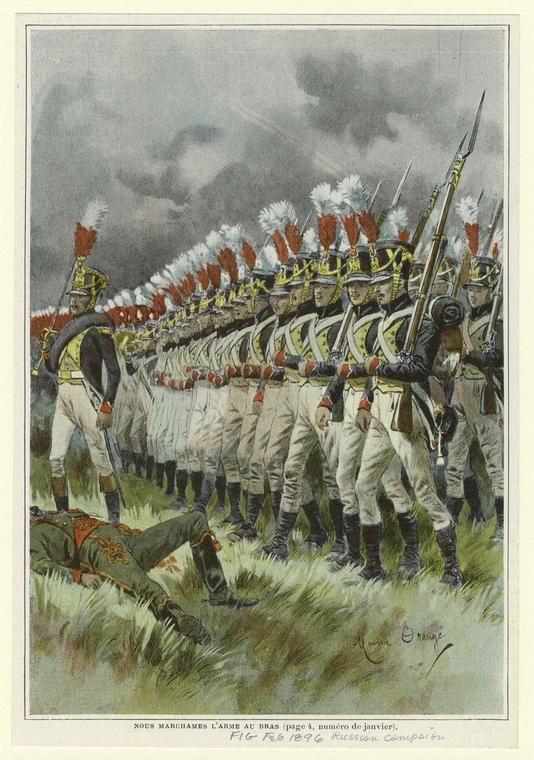

Тактика русской армии стала для Наполеона неприятным сюрпризом. Он был уверен, что русские для спасения своей столицы вынуждены будут дать генеральное сражение, а Александр I для ее спасения запросит мира. Эти прогнозы оказались сорваны. Наполеона погубило как отступление от своих первоначальных планов, так и отступление русской армии под руководством генерала Барклая де Толли .

До рокировки Толли и Кутузова французы удостоились только двух битв. В начале похода такое поведение противника было на руку французскому императору, он мечтал дойти до Смоленска с малыми потерями и там остановиться.

Судьбу Москвы же должно было решить генеральное сражение, которое сам Наполеон называл grand coup. Оно было нужно как Наполеону, так и Франции.

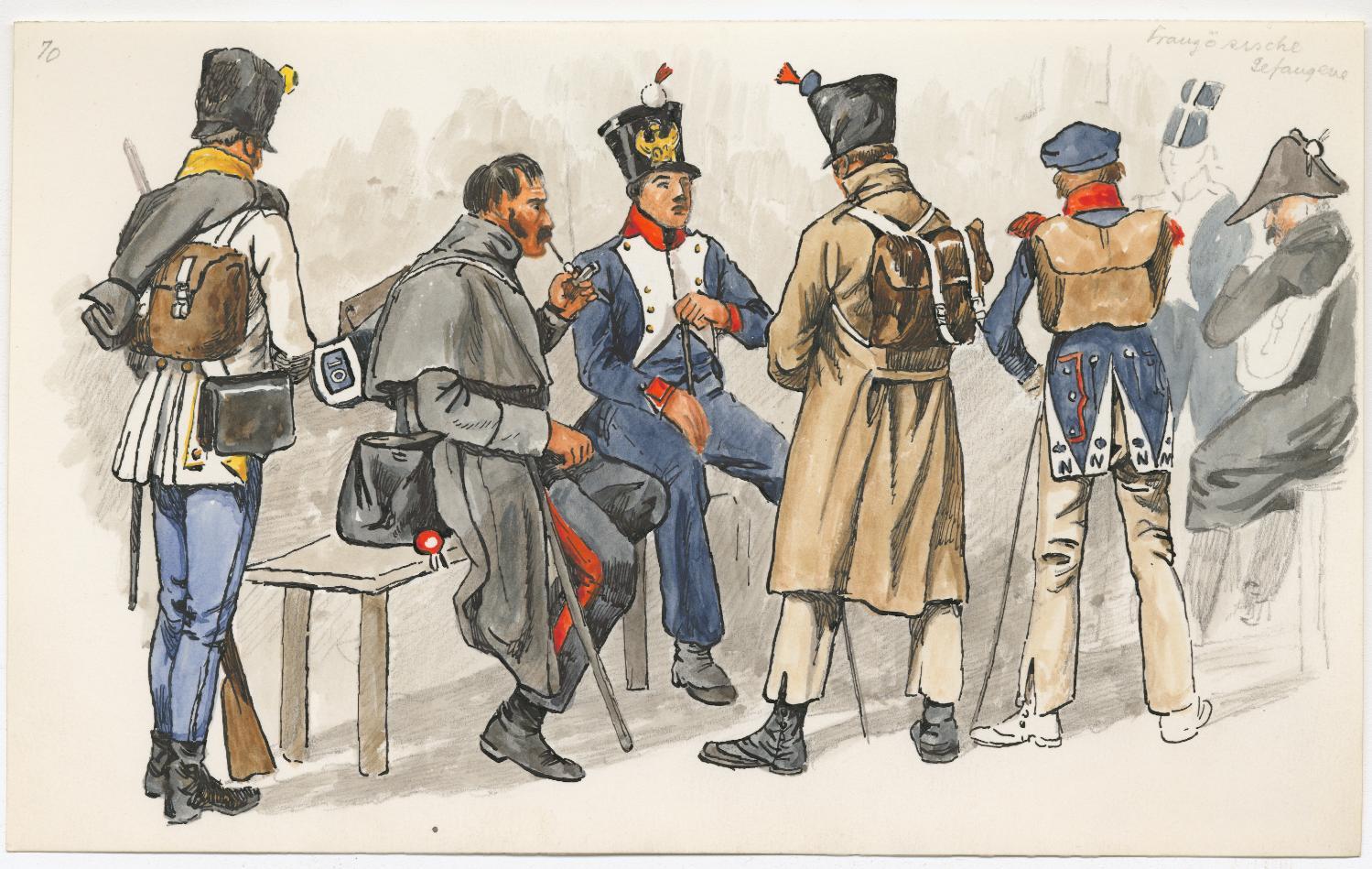

Но вышло все иначе. Под Смоленском русским армиям удалось объединиться и они продолжили вовлекать Наполеона вглубь огромной страны. Grand coup откладывался. Французы входили в пустующие города, доедали последние запасы и паниковали. Уже позже, сидя на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал: «Мои полки, изумленные тем, что после стольких трудных и убийственных переходов плоды их усилий от них постоянно удаляются, начинали с беспокойством взирать на расстояние, отделявшее их от Франции».