Показаны сообщения с ярлыком боевые действия. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком боевые действия. Показать все сообщения

понедельник, 1 мая 2017 г.

вторник, 15 ноября 2016 г.

суббота, 12 ноября 2016 г.

воскресенье, 17 июля 2016 г.

воскресенье, 22 мая 2016 г.

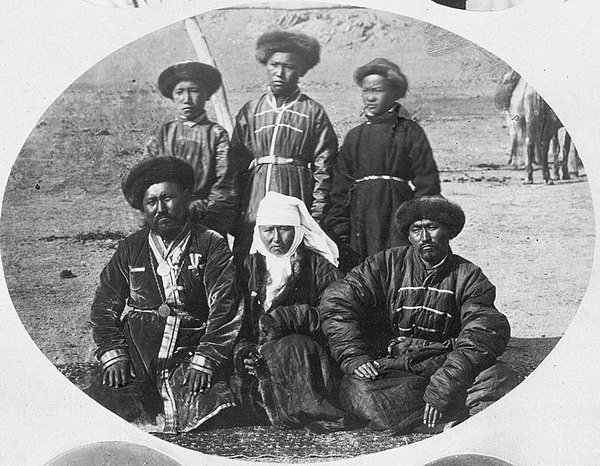

Где русские воевали с китайцами

Китай сегодня считается одним из наших главных стратегических партнеров. Однако две великих державы далеко не всегда мирно уживались друг с другом. Были и конфликты, порой имевшие статус локальных войн.

В середине XVII века, когда русские оказались у границ Китая, власть в этой стране захватила маньчжурская императорская династия Цин, не признававшая присоединения к России приамурских земель. Династия считала их своими родовыми владениями, хотя до этого практически никоим образом не участвовала в их хозяйственном освоении.

В 1649 году началась серия так называемых цинских пограничных конфликтов.

Осада Кумарского острога

Одно из крупных российско-китайских столкновений того периода. Ему предшествовало сражение на реке Сунгари в 1654 году, где около 400 казаков под командой служилого человека Онуфрия Степанова (товарища и преемника знаменитого русского землепроходца и воина Ерофея Хабарова) встретили маньчжурскую армию под командованием Минъандали. По донесению Степанова, ему противостояла армия из 3000 китайцев и маньчжуров, не включая союзных с ними дючеров и дауров.

Несмотря на явный перевес противника, казаки Степанова вышли из сражения победителями. Однако уцелевшие маньчжуры сошли на берег и окопались. Казаки атаковали их, но, понеся потери, вынуждены были отступить вниз по реке.

Опасаясь нападения, Степанов начал восстанавливать заброшенный Кумарский острог. И как оказалось, не зря.

13 марта 1655 года маньчжурская армия в 10000 солдат осадила острог. Его защитники успешно отбили несколько атак многократно превосходящего противника. 3 апреля 1655 годы маньчжуры были вынуждены снять осаду из-за нехватки продовольствия. Уходя, маньчжуры уничтожили все лодки казаков.

Осада Верхнезейского острога. Один – к двадцати

Россия, понимая, что рано или поздно конфликт примет вооружённые формы, занялась укреплением дальневосточных границ. В первый год формального на тот момент правления царя Петра Первого (1682) было образовано отдельное Албазинское воеводство. Центром его стал городок Албазин – первое поселение русских на Амуре.

Защищать Албазин послали воеводу Алексея Толбузина с отрядом служилых людей.

В ноябре 1682 года китайский военачальник Лантань с небольшим конным отрядом побывал вблизи Албазина, где объяснил свое появление охотой на оленей. Русские и маньчжуры обменялись подарками. На самом же деле целью «охоты» была разведка. В результате Лантань составил доклад, в котором оценил деревянные укрепления Албазина как слабые. Император Китая «дал добро» на военную экспедицию против России.

Уже в следующем 1683 году Лантань, появившийся на Амуре с передовыми силами, окружил близ устья реки Зея своей флотилией и заставил сдаться струги русского отряда Григория Мыльника, насчитывающего 70 человек, следовавшего из Албазина в остроги и зимовья, находившиеся на берегах реки Зеи (притока Амура).

Русские, оставшись без подкреплений и продовольствия, вынуждены были оставить без боя Долонский и Селемджинский остроги. В Верхнезейском остроге 20 русских казаков почти год оборонялись против 400 маньчжур до февраля 1684 года. И вынуждены были сдаться в основном из-за крайнего истощения от голода.

Оборона Албазина

В начале лета 1685 года цинская армия численностью 5 тысяч человек, не считая конницы, на кораблях речной флотилии подступилась к Албазину. По другим данным, в китайском войске было около 15 тысяч человек. Кроме прочего, нападавшие располагали 150 орудиями. В Албазине на тот момент собралось 826 служилых, промышленных людей и пашенных крестьян, которые и составили гарнизон защитников крепости. «Профессиональных военных» из них было около 450 человек.

У русских на вооружении не было ни одной пушки (по другим данным, 3 пушки). В крепость было передано требование маньчжуров: под угрозой смерти немедленно уйти с Амура.

10 июня цинская флотилия появилась вблизи Албазина. Ей удалось захватить на плотах 40 жителей окрестных деревень, спешивших укрыться за крепостными стенами. Когда нападавшие открыли орудийный огонь, оказалось, что бревенчатые укрепления Албазина, предназначенные для защиты от туземных стрел, легко пробиваются ядрами. По словам очевидцев, бывали случаи, когда одно ядро пролетало город насквозь, пробивая и северную, и южную стену. В результате вспыхнувших пожаров в Албазине сгорели хлебные амбары и церковь с колокольней. Было убито и ранено около 100 человек

16 июня, рано утром, китайцы начали штурм. Он продолжался почти целый день. Защитники Албазина упорно сражались, не давая маньчжурам преодолеть окружавшие крепость ров и вал и забраться на полуразрушенные укрепления. Лишь в 10 часов вечера маньчжуры отступили в свой лагерь.

Лантань отдал приказ готовить новый штурм. Китайцы заваливали крепостной ров хворостом. У русских заканчивались запасы пороха, поэтому отогнать стрельбой неприятеля они не могли. Опасаясь, что защитников крепости готовятся сжечь вместе с ней, Алексей Толбузин обратился к Лантаню с предложением вывести гарнизон и жителей из Албазина в город Нерчинск. Цинское командование, опасаясь упорного сопротивления и больших жертв, согласилось. Маньчжуры считали, что Нерчинск также находится на маньчжурских землях, и требовали ухода русских в Якутск. Однако Толбузину удалось настоять на отступлении именно в Нерчинск.

Восставший из пепла Албазин. Осада вторая

Уже в августе 1685 года Толбузин с войском из 514 служилых людей и 155 промысловиков и крестьян вернулся в сожжённый и оставленный китайцами город. К зиме Албазин был отстроен заново. Причём крепость строилась уже с учётом предыдущей осады более основательно.

Весной 1686 года китайцы попытались захватить и возрождённый Албазин, и Нерчинск. В июле пятитысячное войско противника с сорока орудиями вновь подошло к Албазину. Китайцы, перед тем уничтожившие окрестные деревни, чтобы лишить осаждённых «подпитки» продовольствием, отправили в Албазин несколько ранее захваченных русских пленных с требованием сдаться. На собранном круге албазинцы приняли общее решение: «Един за единого, голова в голову, а назад де без указа нейдем».

Активные боевые действия начались в июле 1686 года. Уже в самом начале осады от китайского ядра погиб Толбузин. командование русскими войсками принял Афанасий Бейтон. Благодаря героизму и хорошей военной организации, потери русских были примерно в 8 раз меньше, чем у китайцев. В сентябре и октябре защитникам Албазина удалось отбить два мощных штурма. Зимой 1686/1687 годов и у китайцев, и у русских начались голод и цинга. Защитников Албазина к декабрю осталось не более 150 человек. При этом потери в боях не превысили 100 человек. Но более 500 умерли от цинги. Потери маньчжур превысили 2,5 тысячи человек убитыми и умершими. Однако к ним постоянно подходили подкрепления. Тем не менее, китайцы, не знавшие, сколько в крепости осталось защитников и опасавшиеся больших потерь, пошли на переговоры, и вскоре сняли осаду.

Таким образом, защитники Албазина продержались почти год и, по сути, морально победили многократно превосходившего противника. Правда, в августе 1689-го Албазин всё же был оставлен русскими. Это стало следствием подписания между Москвой и Пекином Нерчинского договора о русско-китайской границе.

Проверка Красной Армии на прочность

Конфликт на КВЖД также можно отнести к пограничным. Сама дорога и территория вокруг неё, согласно договору между Советской Россией и Китаем от 1924 года, считалась совместной собственностью. У дороги даже был свой флаг, «скомпилированный» из китайского пятицветного флага наверху и советского красного флага внизу. На Западе конфликт объясняли тем, что китайцев не устраивало, что во второй половине 20-х годов КВЖД приносила всё меньше прибыли, становясь убыточной именно из-за позиции Советской России.

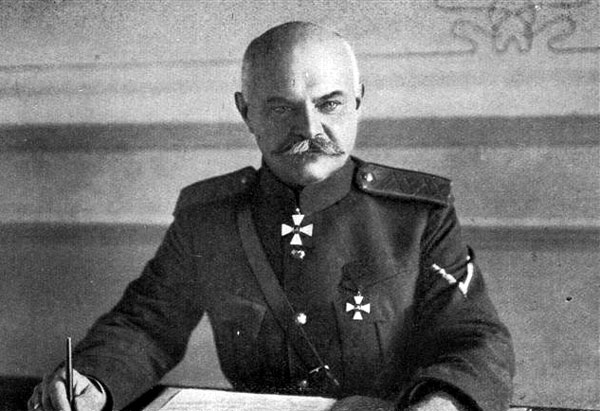

В СССР причины столкновений объяснялись тем, что правителя Маньчжурии (по территории которой проходила КВЖД, и которая на тот момент де-факто была независима от Китая) Чжан Сюэляна подзуживали «западные империалисты» и осевшие в приграничных китайско-маньчжурских городах белоэмигранты, жаждавшие проверить, насколько крепка Красная Армия.

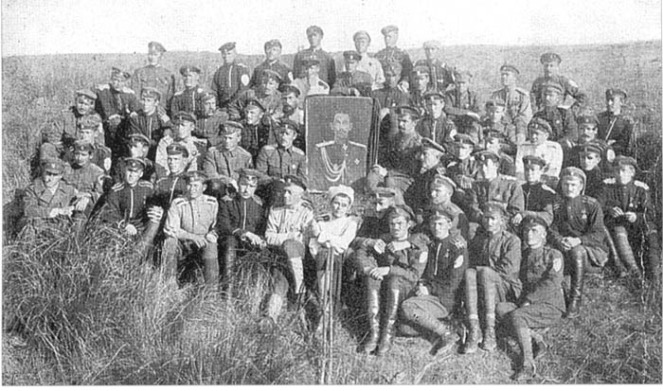

Традиционно для российско-китайских конфликтов армия «Поднебесной» была гораздо более многочисленной. Маньчжуры выставили на борьбу с Советской Россией более 300 тысяч солдат. Тогда как с нашей стороны в боевых действиях принимало участие лишь 16 тысяч военнослужащих. Правда, они были лучше вооружены. В частности, советской стороной активно использовались аэропланы. Именно они способствовали успеху Сунгарийской наступательной операции.

В результате авианалёта 12 октября 1929 года, 5 из 11 китайских кораблей были уничтожены, а остальные отступили вверх по течению. После этого с кораблей Дальневосточной военной флотилии был высажен десант. При поддержке артиллерии красноармейцы овладели китайским городом Лахасусу. Причём, тактика советских войск была такова, что разгромив противника, они вскоре отступали на советскую территорию. Так было и в ходе начавшейся 30 октября Фугдинской операции. В устье реки Сунгари 8 кораблей Дальневосточной военной флотилии с десантом добили находившиеся здесь корабли китайской Сунгарийской флотилии, затем два полка 2-й стрелковой дивизии заняли город Фуцзинь (Фугдин), который удерживали до 2 ноября 1929 года, а затем возвратились на советскую территорию.

Продолжавшиеся до 19 ноября военные действия убедили противника в моральном и военно-техническом превосходстве советских войск. По некоторым оценкам, китайцы в ходе боёв потеряли около 2 тысяч человек погибшими и более 8 тысяч раненными. В то время как потери Красной Армии составили 281 человека.

Характерно, что советская сторона проявляла большую гуманность к пленным и вела с ними идеологическую работу, убеждая в том, что «русский с китайцем – братья навек». В результате, более тысячи военнопленных попросили оставить их в СССР.

Маньчжурская сторона быстро запросила мира, и 22 декабря 1929 года был подписан договор, согласно которому КВЖД продолжала совместно эксплуатироваться СССР и Китаем на прежних условиях.

Конфликт на Даманском. На грани большой войны

В серии российско-китайских столкновений, это было далеко не самым крупным, но, пожалуй, наиболее значительным по своим геополитическим и историческим последствиям. Никогда ещё две крупные мировые державы не стояли так близко к полномасштабной войне, последствия которой могли быть катастрофическими для обеих сторон. В боях за Даманскийпогибли 58 советских пограничников и, по разным данным, от 500 до 3000 китайских военнослужащих (эта информация китайской стороной по-прежнему держится в секрете). Однако, как это не раз было в российской истории, то, что удалось удержать силой оружия, сдали дипломаты. Уже осенью 1969 года прошли переговоры, в результате которых было решено, что китайские и советские пограничники будут оставаться на берегах Уссури, не выходя на Даманский. Фактически это означало передачу острова Китаю. Юридически остров перешёл КНР в 1991 году.

Бои у озера Жаланашколь

Спустя несколько месяцев после конфликта на Даманском, китайцы ещё раз (последний на данный момент) попытались силой оружия проверить «северного соседа» на прочность. 13 августа 1969 года в 5-30 утра в общей сложности около 150 китайских военнослужащих вторглись на советскую территорию в районе казахского озера Жаланашколь.

Советские пограничники до последнего момента пытались избежать боевых действий и вступить в переговоры. Китайцы не реагировали. Они заняли оборону на сопке Каменная и начали окапываться. Пограничники застав «Родниковая» и «Жаланашколь» при поддержке 5 БТР атаковали сопку. Уже через несколько часов высота была отбита. С советской стороны погибло 2 пограничников. Китайцы потеряли 19 человек.

Менее чем через месяц после этого конфликта, 11 сентября 1969 в Пекине Алексей Косыгин и Чжоу Эньлай договорились о мерах по прекращению боестолкновений на российско-китайской границе. С этого момента напряжение в отношениях между нашими странами начало снижаться.

На данный момент протяженность русской-китайской границы составляет 4209,3 километров, есть и сухопутная граница, и речная, но нету морской.

четверг, 19 мая 2016 г.

Что нужно знать об Афганской войне

В 1979 году советские войска вошли в Афганистан. На 10 лет СССР был втянут в конфликт, который окончательно подорвал его былое могущество.

Контингент

Афганской войны не было. Был ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Принципиально важно то, что советские войска вошли в Афганистан по приглашению. Приглашений было около двух десятков. Решение о вводе войск было непростым, но оно все же было принято членами Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. По сути, СССР был втянут в этот конфликт. Недолгие поиски "кому это выгодно" однозначно указывают, прежде всего, на США. Англосаксонский след афганского конфликта сегодня даже не пробуют скрыть. Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, 3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал секретный президентский указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане, а Збигнев Бзежинский прямо говорил: "Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают".

Афганская ось

Афганистан в геополитическом отношении является осевой точкой. Не напрасно на протяжении всей его истории за Афганистан идут войны. Как открытые, так и дипломатические. Начиная с XIX века между Российской и Британской империями ведётся борьба за контроль над Афганистаном, получившая название «Большая игра». Афганский конфликт 1979-1989 годов - часть этой "игры". Мятежи и восстания в "подбрюшье" СССР не могли остаться без внимания. Потерять афганскую ось было нельзя. К тому же Леонид Брежнев очень хотел выступить в образе миротворца. Выступил.

О спорт, ты мир

Афганский конфликт "совершенно случайно" вызвал в мире серьезную протестную волну, которую всячески подпитывали "дружественные" СМИ. Радиоэфиры "Голоса Америки" ежедневно начинались с военных сводок. Всеми способами людям не давали забыть, что Советский союз ведёт "захватническую" войну на чужой для себя территории. Олимпидаду-80 бойкотировало множество стран (в том числе США). Англосаксонская пропагандистская машина работала на полную, создавая из СССР образ агрессора. Афганский конфликт очень помог со сменой полюсов: к концу 70-х годов популярность СССР в мире была грандиозной. Бойкот США не остался без ответа. Наши спортсмены не поехали на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе.

Всем миром

Афганский конфликт был афганским только по названию. По сути, была проведена излюбленная англосаксонская комбинация: врагов заставили воевать друг с другом. США санкционировало «экономическую помощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов, а также военную — поставляя им тяжелое вооружение и обучая военной подготовке группы афганских моджахедов. США даже и не скрывали своей заинтересованности в конфликте. В 1988 году была снята третья часть киноэпопеи "Рэмбо". Герой Сильвестра Сталлоне на этот раз воевал в Афганистане. Нелепо скроенный, откровенно пропагандистский фильм даже получил "Золоту малину" и попал в Книгу рекордов Гиннеса как фильм с максимальным количеством насилия: в фильме содержится 221 сцена насилия и суммарно погибает более 108 человек. В конце фильма идут титры «Фильм посвящен доблестному народу Афганистана».

Нефть

Роль афганского конфликта сложно переоценить. Ежегодно СССР тратил на него порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 год по июнь 1986 год цены на нефть упали почти в 6 раз! Упали, конечно, не случайно. Отдельное "спасибо" антиалкогольной кампании Горбачева. «Финансовой подушки» в виде доходов от продажи водки на внутреннем рынке уже не было. СССР по инерции продолжал тратит деньги на создание положительного имиджа, но внутри страны средства заканчивались. СССР оказался в экономическом коллапсе.

Диссонанс

Во время афганского конфликта страна пребывала в некоем когнитивном диссонансе. С одной стороны, все знали про "Афганистан", с другой - СССР мучительно старался "жить лучше и веселей". Олимпиада-80, XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов - Советский союз праздновал и радовался. Между тем, генерал КГБ Филипп Бобков впоследствии свидетельствовал: «Задолго до открытия фестиваля, в Пакистане были специально подобраны афганские боевики, которые прошли серьёзную подготовку под руководством специалистов ЦРУ и за год до фестиваля заброшены в страну. Они осели в городе, тем более, что деньгами их обеспечили, и стали ожидать получения взрывчатки, пластиковых бомб и оружия, готовясь к осуществлению взрывов в местах массового скопления людей (Лужники, Манежная площадь и другие места). Акции были сорваны, благодаря принятым оперативным мерам».

Афганский синдром

Как говорил герой кинофильма "Рэмбо": "Война не закончилась". Все мы знаем про "афганский синдром", про тысячи сломанных судеб, про ветеранов, вернувшихся с войны, никому не нужным и забытых. Афганский конфликт породил целый пласт культуры "забытого и преданного солдата". Этот образ был нетипичен для русской традиции. Афганский конфликт подточил моральный дух русской армии. Именно тогда стали появляться "белобилетники", война внушала ужас, про неё ходили страшные легенды, туда отправляли проштафившихся солдат, там процветала дедовщина, ставшая бичом современной армии. Профессия военного именно в то время перестала быть привлекательной, хотя раньше каждый второй мечтал быть офицером. "Эхо Афгана" слышно до сих пор

Фото: ZERKALO Что нужно знать об Афганской войне В 1979 году советские войска вошли в Афганистан. На 10 лет СССР был втянут в конфликт, который окончательно подорвал его былое могущество. Контингент Афганской войны не было. Был ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Принципиально важно то, что советские войска вошли в Афганистан по приглашению. Приглашений было около двух десятков. Решение о вводе войск было непростым, но оно все же было принято членами Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. По сути, СССР был втянут в этот конфликт. Недолгие поиски "кому это выгодно" однозначно указывают, прежде всего, на США. Англосаксонский след афганского конфликта сегодня даже не пробуют скрыть. Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, 3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал секретный президентский указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане, а Збигнев Бзежинский прямо говорил: "Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают". Афганская ось Афганистан в геополитическом отношении является осевой точкой. Не напрасно на протяжении всей его истории за Афганистан идут войны. Как открытые, так и дипломатические. Начиная с XIX века между Российской и Британской империями ведётся борьба за контроль над Афганистаном, получившая название «Большая игра». Афганский конфликт 1979-1989 годов - часть этой "игры". Мятежи и восстания в "подбрюшье" СССР не могли остаться без внимания. Потерять афганскую ось было нельзя. К тому же Леонид Брежнев очень хотел выступить в образе миротворца. Выступил. О спорт, ты мир Афганский конфликт "совершенно случайно" вызвал в мире серьезную протестную волну, которую всячески подпитывали "дружественные" СМИ. Радиоэфиры "Голоса Америки" ежедневно начинались с военных сводок. Всеми способами людям не давали забыть, что Советский союз ведёт "захватническую" войну на чужой для себя территории. Олимпидаду-80 бойкотировало множество стран (в том числе США). Англосаксонская пропагандистская машина работала на полную, создавая из СССР образ агрессора. Афганский конфликт очень помог со сменой полюсов: к концу 70-х годов популярность СССР в мире была грандиозной. Бойкот США не остался без ответа. Наши спортсмены не поехали на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе. Всем миром Афганский конфликт был афганским только по названию. По сути, была проведена излюбленная англосаксонская комбинация: врагов заставили воевать друг с другом. США санкционировало «экономическую помощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов, а также военную — поставляя им тяжелое вооружение и обучая военной подготовке группы афганских моджахедов. США даже и не скрывали своей заинтересованности в конфликте. В 1988 году была снята третья часть киноэпопеи "Рэмбо". Герой Сильвестра Сталлоне на этот раз воевал в Афганистане. Нелепо скроенный, откровенно пропагандистский фильм даже получил "Золоту малину" и попал в Книгу рекордов Гиннеса как фильм с максимальным количеством насилия: в фильме содержится 221 сцена насилия и суммарно погибает более 108 человек. В конце фильма идут титры «Фильм посвящен доблестному народу Афганистана». Нефть Роль афганского конфликта сложно переоценить. Ежегодно СССР тратил на него порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 год по июнь 1986 год цены на нефть упали почти в 6 раз! Упали, конечно, не случайно. Отдельное "спасибо" антиалкогольной кампании Горбачева. «Финансовой подушки» в виде доходов от продажи водки на внутреннем рынке уже не было. СССР по инерции продолжал тратит деньги на создание положительного имиджа, но внутри страны средства заканчивались. СССР оказался в экономическом коллапсе. Читайте наши журналы: Диссонанс Во время афганского конфликта страна пребывала в некоем когнитивном диссонансе. С одной стороны, все знали про "Афганистан", с другой - СССР мучительно старался "жить лучше и веселей". Олимпиада-80, XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов - Советский союз праздновал и радовался. Между тем, генерал КГБ Филипп Бобков впоследствии свидетельствовал: «Задолго до открытия фестиваля, в Пакистане были специально подобраны афганские боевики, которые прошли серьёзную подготовку под руководством специалистов ЦРУ и за год до фестиваля заброшены в страну. Они осели в городе, тем более, что деньгами их обеспечили, и стали ожидать получения взрывчатки, пластиковых бомб и оружия, готовясь к осуществлению взрывов в местах массового скопления людей (Лужники, Манежная площадь и другие места). Акции были сорваны, благодаря принятым оперативным мерам». Афганский синдром Как говорил герой кинофильма "Рэмбо": "Война не закончилась". Все мы знаем про "афганский синдром", про тысячи сломанных судеб, про ветеранов, вернувшихся с войны, никому не нужным и забытых. Афганский конфликт породил целый пласт культуры "забытого и преданного солдата". Этот образ был нетипичен для русской традиции. Афганский конфликт подточил моральный дух русской армии. Именно тогда стали появляться "белобилетники", война внушала ужас, про неё ходили страшные легенды, туда отправляли проштрафившихся солдат, там процветала дедовщина, ставшая бичом современной армии. Профессия военного именно в то время перестала быть привлекательной, хотя раньше каждый второй мечтал быть офицером. "Эхо Афгана" слышно до сих пор

Источник

среда, 27 апреля 2016 г.

Как называется этот способ стрельбы?

Он заключается в том, что стрелок сидит на ягодицах, правая нога подогнута, а полусогнутая левая нога опирается бедром на ботинок правой ноги . Изготовка очень низкая, стрелок почти лежит на винтовке. Левый локоть опирается на левое колено так, как удобно для конкретного стрелка.

Снайпер работает с ремнем, в достаточной степени натянутым и перехлестнутым за левую руку между локтем и плечом. И при тренировках, и при боевой работе знающие снайперы никогда не будут игнорировать методику стрельбы с применением ремня.

Ответ: Бедуинский способ стрельбы

источник

воскресенье, 17 апреля 2016 г.

Боевой дух

Рассказывает Леонов Виктор Николаевич....

Схватка с врагом обычно кончается раньше, чем встречаются штыки. Кто-то проигрывает морально. Врага нужно заставить думать в выгодном тебе направлении и привести его к ошибке, а затем использовать его ошибку для своей победы. Я верил в свой опыт и нередко вступал в схватку без оружия, тем самым заставляя противника бросаться на меня как на легкую добычу. Это и было его ошибкой, за которую он, как правило, расплачивался пленом или смертью.

Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб в яростной ненависти бросает свой израненный, без боезапаса самолет в атаку на врага, и враг в страхе отворачивает. Пусть первый раз это было в безвыходном положении. Но постепенно накапливается опыт, приобретаются знания, и в дальнейшей борьбе это становится одним из боевых приемов Кожедуба. Все это примеры из времен войны, более тридцатилетней давности. Теперь же техника шагнула далеко вперед, и непомерно выросло значение знаний в воспитании волевого, мужественного человека, способного совершать различные подвиги во имя Родины. Волевой — значит дисциплинированный Иногда от молодых солдат и матросов можно услышать, что к ним напрасно предъявляются повышенные требования, что сейчас не война, а вот если она разразится, тогда и посмотрим, кто на что способен. Это мнение, вероятно, идет оттого, что даже кое-кто из ветеранов считает, что в годы войны и недисциплинированные люди в бою могут быть смелыми. Нет, недисциплинированный человек на подвиг не способен, а в разведку, например, такого и посылать нельзя. Там все построено на жесткой дисциплине, на четком выполнении каждым своих обязанностей, и малейшее отклонение от плана общих действий может привести к невыполнению задачи и даже гибели людей. Самое большое, на что способен этакий парень-ухарь, это совершить лихой поступок в азарте боя. Так разойдется иной раз, что забывает даже о том, что от него требуется, крушит направо и налево, не согласовывая свои действия с действиями товарищей.

Уметь обуздать свои порывы, желания, зажать нервы в кулак и направить свои усилия на выполнение поставленной боевой задачи может только человек с высокой, сознательной дисциплиной. Однажды группа разведчиков в составе пяти человек была высажена в тыл противника с целью наблюдения. Группа имела указание себя не обнаруживать и только в крайнем случае, если «соседи» окажутся в тяжелом положении, принять удар на себя. Несколько суток разведчики находились в тылу врага, все шло хорошо, но вдруг они не выдержали. Заметив группу гитлеровцев из 60 человек, беспечно идущих по лощине, решили окружить их и уничтожить. Фашисты были перебиты, документы собраны, оружие или уничтожено, или взято с собой. Вернувшись без потерь, разведчики рассчитывали на похвалу начальника, а вместо этого командир группы получил 15 суток гауптвахты. Почему? А потому, что была нарушена дисциплина. Группа не до конца выполнила свою задачу — она обнаружила себя, вследствие чего было сорвано выполнение задачи второй группой. Противник начал поиск и обнаружил вторую группу, которая была вынуждена, не выполнив задания, вернуться на свою базу. А выполнение задачи второй группой было гораздо важнее, нежели уничтожение 60 фашистов. Этот случай недисциплинированности обошелся без жертв.

Но бывает и хуже. На Дальнем Востоке, в период освобождения Северной Кореи от японских империалистов, нашему отряду вместе с ротой автоматчиков морской пехоты была поставлена задача захватить в корейском порту Сейсин плацдарм для высадки основного десанта. Японцев в городе было больше пяти тысяч, но мы действовали решительно, четко, со знанием дела и к исходу первого дня захватили мосты через реку, тем самым отрезав японцам путь отхода, очистили от противника центр города и держали под контролем порт. Все, казалось, идет по плану. Ночью бой стих. Понимая, что утром японцы любой ценой попытаются уничтожить нас, расчистить себе путь к отходу и если не сорвать, то задержать высадку нашего основного десанта, я решил действовать. Оборону мостов, центра города и контроль за портом поручил специальному отряду. Рота, которая еще не имела боевого опыта, должна была занять оборону вдоль реки с целью не допустить перехода противника вброд. Опасаясь, что японцы перейдут реку ночью, я приказал командиру роты вывести своих людей к самому урезу воды и контролировать реку. Одному взводу роты морской пехоты было приказано охранять маленький мост через канал в нашем тылу. Ночью разведчики доложили мне, что взвод у моста пропал и разыскать его не удалось. Пришлось срочно, в ущерб обороне на главных направлениях, посылать группу разведчиков. Выяснилось, что вопреки моему приказанию командир взвода принял решение перейти канал и углубиться в пригородные строения. Взвод попал в засаду и погиб. На следующий день, когда в районе мостов разгорелся жестокий бой, я получил донесение, что рота окружена. Оказалось, командир роты тоже не выполнил моего приказания. Щадя своих бойцов, которых у воды сильно кусали комары, он отвел их под защиту домов. Японцы, воспользовавшись этим, перешли реку и сосредоточились в камышах. Когда утром командир роты решил вернуться к воде, противник, хорошо замаскировавшись, пропустил роту через камыши, окружил, и рота понесла большие потери. Лишь благодаря исключительному мужеству и мастерству разведчиков отряда нам удалось прорваться к роте и вывести бойцов вместе с тяжелораненым командиром из окружения. В этих действиях и наш отряд понес потери, которые были совершенно неоправданны.

Конечно, все можно оправдать, как это и делали некоторые товарищи после боя в Сейсине, отсутствием боевого опыта, но главной причиной потерь в данном случае была недисциплинированность. Из приведенных примеров видно, к каким печальным последствиям иногда приводит недисциплинированность и как могут быть оценены смелые действия человека, воспитанного в духе высокой требовательности и дисциплины. В здоровом теле — здоровый дух Чем сложнее задача, стоящая перед человеком, чем труднее путь к цели, тем напряженнее работает его мозг. В бою, в атаке солдат тоже напряженно думает. Если солдат сильный, закаленный, чувствует избыток сил, знает, что справится с противником, то он решительно идет вперед. Ну а если солдат слаб? Поднимается, а спина болит, сапоги от земли еле отрываются, винтовка кажется тяжелой. Ему любой противник покажется богатырем, и наверняка появится мысль: добегу, возможно, сил хватит, а что дальше буду делать? Такой солдат забывает о задаче, начинает думать о спасении своей жизни, отдает инициативу боя в руки врага. Боевая практика убедительно показывает, что рукопашных схваток, когда оба противника с одинаковой энергией борются за победу, не бывает. Один из двух обязательно струсит и отступит, а если отступать некуда, будет защищаться, спасая свою жизнь. Второй, действуя решительно, будет выполнять задачу до конца. Этим вторым будет тот, у кого сильнее воля, кто физически и морально превосходит противника. Это психологический закон боя. Я служил в отряде, который, действуя в тылу врага, всегда уступал врагу и в численности, и в техническом оснащении, и в огневой мощи, но мы всегда побеждали в рукопашном бою.

Ни немцы, ни японцы в рукопашных схватках никогда не действовали так решительно, как мы. Иногда они атаковали, но это был натиск массы людей, а те, кто соприкасался с нами вплотную, только защищались, в глазах у них был страх.

В июле 1941 года, только прибыв в отряд, я с группой разведчиков был высажен на вражеский берег для уничтожения одного из опорных пунктов. Командир, старший лейтенант Георгий Лебедев, принял решение атаковать опорный пункт с трех сторон. Нашей пятерке предстояло обогнуть две сопки, пересечь долину, и все это проделать скрытно. Мы торопились, а я, вероятно, больше всех, так как оказался метров на пятьдесят впереди товарищей. Залег в кустах и решил подождать. Вдруг из-за гранитного выступа выбежали два вражеских офицера и больше десятка солдат и направились прямо ко мне. Я прицелился и выстрелил. Офицер упал, остальные остановились. Стреляю в другого офицера — осечка. Перезарядил — снова осечка. Пока я возился, второй офицер заметил меня, выстрелил из пистолета, но промахнулся. Тогда я вскочил с земли и бросился вперед. Офицер больше не стрелял, он побежал, а за ним и все солдаты. Я гнал их метров семьдесят. Догнать не сумел, так как они скрылись в бетонированном укреплении. Я швырнул туда гранату. Потом подбежал Николай Доманов, и мы уничтожили всю группу. За этот свой первый бой я был награжден медалью «За отвагу».

Мысль броситься на фашистов появилась не случайно. Я верил в свои силы, верил, что в рукопашной сумею уничтожить любого врага. В других боях, уже сознательно испытывая противника, мы с товарищами иногда вставали перед атакующим и спокойно, решительно шли вперед, и враг отступал. Это стало нашим надежным приемом обороны, который мы часто использовали на Крестовом. Отряд, в котором я начал боевой путь рядовым разведчиком, а закончил командиром, имел большие боевые успехи, чему немало способствовала исключительная физическая выносливость наших разведчиков.

Однажды нам была поставлена задача взять пленных с прибрежной дороги в Северной Норвегии. Разведка засекла там большое передвижение войск, и для уточнения цели этого передвижения нужны были «языки». Задача усложнялась тем, что переброска немецких частей производилась только днем, под прикрытием береговых батарей и авиации. Мы вышли на торпедных катерах засветло, делая вид, что ведем поиск кораблей противника. Мы подсчитали, сколько времени затрачивают автоколонны на переход от одного пункта до другого. Было установлено, что одна из автоколонн придет в пункт назначения Вадсё, когда уже будет темно. Чтобы обмануть противника, катера легли на обратный курс. Лишь когда стемнело, мы повернули в район Вадсё. Погода ухудшилась. Появилась крупная волна, и катера не сумели подойти к побережью. Разведчики высаживались на маленьких надувных лодках, потратив на это много времени. Чтобы успеть перехватить автоколонну, надо было скорее добраться до дороги, до которой было больше трех километров. Мы бросили рюкзаки, мешавшую одежду и с одним оружием и боепри- пасами по глубокому снегу побежали к дороге. Не каждый человек способенвыдержать такую нагрузку. Двадцать минут шла схватка. Мы разгромили штаб зенитного полка и караульную роту, захватили пленных и всю штабную документацию. На побережье поднялась тревога. К месту боя потянулись немецкие подкрепления, и нам вновь пришлось по глубокому снегу, с пленными и большим грузом добираться до берега. На своих маленьких лодчонках, почти вплавь, мы наконец достигли катеров. Гитлеровцы писали потом в своих сводках, что русские высадили крупный десант, но «доблестными войсками фюрера десант был частично уничтожен, частично сброшен в море».

Фактически же в бою участвовали 33 разведчика, и все благополучно вернулись в базу. Остаток ночи и половину следующего дня море штормило. Мы скалывали лед с надстроек и палубы, откачивали воду ведрами. А ведь мы были полураздеты, так как вся одежда осталась на побережье. Около двенадцати вернулись в базу, а ровно в двенадцать уже участвовали в соревнованиях — в лыжной эстафете, и одна из наших команд заняла первое место. Не потому, что у нас собрались лучшие лыжники флота — в других командах были и мастера спорта, а потому, что общая физическая подготовка разведчиков, их воля к борьбе были очень высокими.

Мы умели в любых условиях бороться до последнего дыхания. Теперь можно иногда услышать, что в атомный век физические силы не ценятся, все делает техника, а война, если будет, то кнопочная, и для решения задач нужна голова, а не мускулы. Голова — это хорошо, и техника, и кнопки — тоже хорошо, но вот моряки с атомных подводных лодок, где и техники, и кнопок вполне достаточно, говорят: «Прежде чем кнопку нажмешь, пять раз тельняшку выжмешь». Вероятно, они имеют основания так заявлять. С ростом техники увеличивается быстрота действий человека, требуется мгновенная реакция на быстро меняющиеся события, на показания приборов. Нет, не устарели и в наш атомный век слова мудрого изречения: «В здоровом теле — здоровый дух». Узы товарищества и дружбы Традиции войскового товарищества в русской армии имеют многовековую историю. Мы всегда свято помним суворовский девиз: «Сам погибай, а товарища выручай». Наша партия создала невиданную по силе сплоченности армию, такие боевые коллективы, где каждый каждому друг, товарищ и брат.

В боях против врагов социалистической Родины это братство умножало нашу стойкость, усиливало наше мужество, помогало побеждать врага. Для старых, повоевавших на своем веку солдат войсковое товарищество — понятие святое и нерушимое. И вдохновенную, как песня, гоголевскую строку «Нет уз святее товарищества!» многие из нас могли бы поставить эпиграфом к своим боевым биографиям. Меня часто спрашивают, каким чудом удалось мне уцелеть в многочисленных и опасных вылазках в тыл врага, какие таланты помогли мне. И я неизменно отвечаю, что этим чудом, этими талантами были всегда окружавшие меня верные мои товарищи. Их постоянная готовность защитить, помочь, выручить и моя беспредельная вера в них придавали силы, бодрость, выдержку, помогали залечивать раны. Моим друзьям — вот кому я обязан своими подвигами, высокими наградами и самой жизнью.

Я всегда буду помнить урок, который получил от своего подчиненного, разведчика Семена Агафонова. После победы над фашистской Германией меня с Севера перевели командиром такого же отряда на Тихоокеанский флот и разрешили взять с собой пятьдесят разведчиков-североморцев. Но желающих оказалось гораздо больше. Отказать кому-либо ехать со мной — значит обидеть... Как быть? Я решил поговорить с ребятами, с теми, кто и воевал много, и наград достаточно имеет, что, мол, пора бы и об отдыхе подумать. Вызываю Семена Агафонова. Герой Советского Союза, три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны. Советую ему готовиться к демобилизации. А Семен, наш легендарный разведчик, взглянул на меня так, что стыдно мне стало, и очень спокойно сказал: — Я прошусь на Восток потому, что тебя и тех мальчишек из тихоокеанского отряда жалею. Они молодые, пусть не дети наши, а младшие братья, без боевого опыта, а японцы — это коварные, хитрые враги, тебе голову снимут, и мальчишек этих ты уложишь много. А если рядом будем мы, знающие, как выполняются самые трудные задачи разведки, успех больше будет, а главное, этих ребят в живых побольше останется. Им ведь жить надо! Жить, чтобы коммунизм строить. Разве ради славы воюем мы? Этого забыть нельзя!

Я вновь возвращаюсь к бою на мысе Могильный, о котором уже писал. Для выполнения задачи на Могильном был выделен батальон морской пехоты. Разведгруппа, которой я тогда командовал и которая состояла из семи человек, должна была провести батальон к опорному пункту и первой ворваться в него, чтобы захватить пленных и документы. Остальным группам отряда ставилась задача прикрывать действия батальона. Морские пехотинцы, недостаточно подготовленные к действиям в горных условиях и слабовато физически закаленные, лишь к рассвету добрались до места назначения. Обстрелянные артиллерийским и минометным огнем, они начали отходить к месту высадки. Я лежал среди камней. Впереди была долина, а за ней — опорный пункт. Притихшие разведчики с напряженным вниманием следили за мной, а я ждал сигнала о начале действий, с болью думая, что мы теряем драгоценные минуты и можем понести лишние потери. Когда стало ясно, что батальон почему-то застрял (мы еще не знали, что он отходит), я решил действовать, уверенный, что нас поддержат если не морские пехотинцы, то наши группы. Я не подавал команд, а просто поднялся и рванулся что было сил к вражескому укреплению. Все разведчики группы в ту же секунду бросились вперед. Другие группы нашего отряда тут же пришли на помощь. И задача была решена.

источник

суббота, 9 апреля 2016 г.

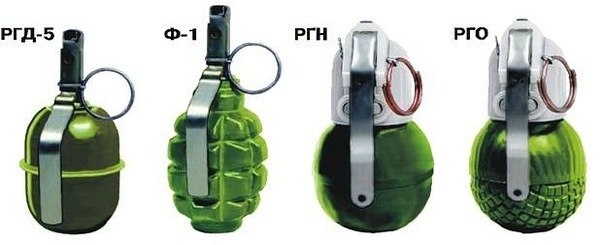

Гранаты. Что и для каких целей?

А ты знаешь что есть что и для каких целей?

• РГД-5 - (ручная граната, дистанционная, Индекс ГРАУ — 57-Г-717) — советская НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ручная граната, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

Это означает, что она предназначена для поражения личного состава противника осколками корпуса при своем взрыве.

Цели граната достигает за счёт броска рукой.

Дистанционного действия — означает, что граната взорвётся через определённое время (3,2—4,2 секунды) после того, как её выпустят, независимо от иных условий. Наступательного типа — означает, что осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на дальность меньшую, чем возможная дальность броска.

Характеристики

Масса, кг: 0,31

Длина, мм: 114

Диаметр, мм: 56,8

Взрывчатое вещество: тротил

Масса взрывчатого вещества, кг: 0,11

Механизм детонации: Запал УЗРГ, УЗРГМ, или УЗРГМ-2

Время горения замедлителя запала 3,2—4,2 секунды.

Внешне граната имеет овальный корпус из тонкой стали. Обтекаемый корпус собран из верхней и нижней частей, каждая из которых включает внешнюю оболочку и вкладыш. Отверстие для запала при хранении закрывается пластмассовой пробкой. Масса гранаты с запалом 310 г. Заряд взрывчатого вещества — тротил массой 110 грамм. Дальность разлёта осколков — 30 метров.

Запал гранаты универсальный, подходящий также к гранатам РГ-42 и Ф-1. Марка запала: УЗРГ, УЗРГМ (со второй половины 1950-х годов), или УЗРГМ-2. Все эти запалы взаимозаменяемы.

РГД-5 и запал для неё. Отверстие для запала в корпусе гранаты закрыто пластмассовой пробкой, чтобы не попадала грязь.

ПРИМЕНЕНИЕ РГД-5:

Для применения гранаты необходимо разогнуть усики предохранительной чеки, взять гранату в правую руку так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу.

Перед метанием гранаты, продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть чеку. Граната может продолжать оставаться в руке сколько угодно, так как пока не отпущен рычаг, ударник запала не может разбить капсюль.

После выбора момента броска и цели бросить гранату в цель. В этот момент рычаг под воздействием пружины ударника повернётся, освобождая ударник, и отлетит в сторону. Ударник наколет капсюль и через 3,2−4,2 секунды произойдёт взрыв.

Граната РГД-5 принята на вооружение в 1954 году, взамен наступательной гранаты РГ-42. Опыт Второй мировой войны показал, что дальность разлёта осколков РГ-42 иногда превышала дальность броска, создавая угрозу поражения метателя.

Учебно-имитационная модификация гранаты называется УРГ-Н (учебная ручная граната — наступательная).

• Ф-1 —ручная противопехотная ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ граната.

(индекс ГРАУ — 57-Г-721)

Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков метать её можно только из-за укрытия, из бронетранспортёра или из танка.

Граната Ф-1 обладает следующими тактико-техническими характеристиками:

Диаметр, мм 55

Высота корпуса, мм 86

Высота с запалом, мм 117

Масса гранаты, кг 0,6

Масса ВВ, кг 0,06-0,09

Тип ВВ тротил

Запал УЗРГМ

Время замедления, сек 3,2-4,2

Дальность броска: 35-40 м

Радиус поражения осколками: 5 м

200 м — безопасное расстояние

Время замедления запала: 3,2-4,5 сек

Количество осколков до 300 шт.

Граната Ф-1 относится к ручным противопехотным осколочным оборонительным гранатам дистанционного действия. Конструкция её оказалось настолько удачной, что без принципиальных изменений просуществовала до настоящего времени. Несколько изменялась и дорабатывалась с целью повышения надёжности эксплуатирования конструкция запала.

Ручная — доставляется к цели за счёт броска рукой солдата.

Противопехотная — предназначена для поражения живой силы противника.

Осколочная — поражение производится преимущественно с помощью осколков металлического корпуса гранаты.

Оборонительная — радиус разлёта осколков превышает среднюю дальность броска гранаты с помощью мышечной силы бойца, что обуславливает необходимость броска гранаты из укрытия во избежание поражения осколками своей же гранаты.

Дистанционного действия — подрыв гранаты происходит через некоторое время после броска (3,2…4,2 с).

ПРИМЕНЕНИЕ Ф-1

Для применения гранаты необходимо разогнуть усики предохранительной чеки, взять гранату в правую руку так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу. Перед метанием гранаты, продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть её. Граната может продолжать оставаться в руке сколько угодно долго, пока не отпущен рычаг, ударник запала не может разбить капсюль (в принципе, если потребность в броске гранаты пропала, а чека не выброшена, ее можно (не отпуская рычаг!) вставить обратно; после загибания усиков чеки граната пригодна к нормальному хранению).

После выбора момента броска и цели — бросить в цель гранату. В этот момент рычаг под воздействием пружины ударника повернётся, освобождая ударник, и отлетит в сторону. Ударник наколет капсюль и через 3,2 — 4,2 сек произойдет взрыв.

пятница, 8 апреля 2016 г.

Подземная война Тактика борьбы с «подземными партизанами»

С самого начала боевых действий в Афганистане Советская Армия столкнулась с проблемой «подземных партизан». Подземные туннели – водоводы, или, как их называли, кяризы имеют многовековую историю, бессистемное построение, к тому же сохраняемое местными жителями в тайне. В отличии от американцев, советские подразделения выработали оригинальную тактику борьбы с «подземным противником», против которой были бессильны даже «водяные затворы».

Для борьбы с «подземными партизанами» применялась следующая тактика.

В начале определялась глубина колодца. Например, по звуку падающего камня или с помощью «солнечного» зайчика. Если обнаруживались не просматриваемые зоны, на веревке нужной длины закидывали гранату.

После этого на детонирующем шнуре опускали заряд взрывчатки (часто использовали трофейные итальянские противотранспортные мины). Как только мина достигала дна, на другом отрезке детонирующего шнура длиной 3-4м опускали второй заряд весом 800г. Оба шнура на верху крепили к запалу УЗРГН от ручной гранаты и цепляли за вбитый колышек.

«Хитрость» такого способа подрыва заключалась в том, что верхний заряд, взорвавшись на долю секунды раньше, закупоривал своими газами колодец. Следом взрывался нижний заряд. Его ударная волна, отразившись от верхнего облака газов, устремлялась обратно вниз и в боковые ходы и туннели. Пространство между зарядами оказывалось в зоне смертельного избыточного давления: этот прием называли «стереофоническим эффектом».

Если удается обнаружить два лаза, то в каждый из них опускаем по два спаренных заряда, соединенных сверху детонирующим шнуром.

Затем в каждый колодец бросали дымовую шашку. Она не ядовита и нужна для того, чтобы определить момент, когда пора опускаться поисковой группе. Вентиляция в кяризах хорошая, и как только рассеивается дым, в низу можно дышать без противогазов.

Вниз спускаются две пары. Одна идет в разведку, другая прикрывает от возможного удара в спину. К ручке рюкзака привязывали веревку, чтобы тащить трофеи или самого разведчика, если его вдруг ранят или убьют. Полезно приматывать к цевью автомата фонарик, использовать трассирующие патроны, сигнальные мины. Если, например, связать 3 – 6 сигнальных мин в один пучок, а потом «стрелять» из них, держа в руке перед собой – эффект потрясающий.

Яркий сноп огня, жуткий вой, фонтан «трассеров», отскакивающих от стен. Такое «психическое» оружие не выдерживали даже обученные бойцы. Они, как правило, валились ничком и инстинктивно закрывали голову руками.

источник

вторник, 5 апреля 2016 г.

"Ура", "Бонзай" и другие боевые кличи

Боевой клич призван мотивировать бойцов на атаку и защитные действия, подбадривать, раззадоривать и уничтожать страх. Молча идти в атаку не принято. Принято идти громко и устрашающе.

УРА!

Конечно, самый известный и тиражируемый боевой клич русских войск - "Ура!" О том, откуда он появился, историки спорят до сих пор. По одной из версий "ура" происходит от татарского слова "ур", что переводится как "бей". Эта версия заслуживает права на существование хотя бы по той причине, что русские на протяжении всей истории соприкасались с татарской культурой, у наших предков не раз была возможность слышать боевой клич татар. Не будем забывать и о монголо-татарском иге. Впрочем, есть и другие версии.

Некоторые историки возводят наше "ура" к южнославянскому "уррра", что буквально означает "возьмем верх". Эта версия более слабая, чем первая. Заимствования из южнославянских языков в основном касались книжной лексики.

Есть также версии о том, что "ура" происходит от литовского "вираи", что значит "мужчины", от болгарского "ургэ", то есть "вверх", и от тюркского восклицания "Hu Raj", что переводится как "в раю". На наш взгляд, это самые маловероятные гипотезы.

Особого внимания заслуживает ещё одна версия. Она гласит, что "ура" произошло от калмыцкого "уралан". По-русски это значит "вперед". Версия достаточно убедительная, особенно, если учитывать тот факт, что первое документально подтвержденное применение крика "Ура" относится ко временам Петра I. Именно тогда в русской армии появилась нерегулярная калмыцкая кавалерия, которая использовала "уралан" в качестве приветствия.

В таком бездоказательном деле как поиски происхождения боевого клича, конечно, не обошлось и без псевдоисторических гипотез. К таковым можно отнести версию "историка" Михаила Задорного, уверяющего, что "ура" - не что иное, как восхваление египетского бога солнца Ра.

Сарынь на кичку!

Ещё один русский боевой клич, который, как считается, использовали казаки - "Сарынь на кичку!". Хотя словарь Даля объясняет и то, что такое сарынь (чернь, толпа), и что такое кичка (нос судна), происхождение этого боевого клича остается загадкой. Если верить Далю, то такой клич был принят среди морских разбойников ушкуйников, которые, нападая на лодки кричали "Сарынь на кичку!", что значило - "вся чернь на нос лодки, не мешайтесь под ногами".

Есть и другие версии, они представляются не менее интересными. Так, искусствовед Борис Алмазов предположил, что "сарынь на кичку" восходит к половецкому "Сары о кичкоу", что переводится как "Половцы, вперед!".

Также вызывает интерес сакская версия, по которой уже известный нам клич происходит от сакского "Сэриини кγскэ", что переводится как "Дадим бой!". Кус - это сила, сэрии - воинство.

Ураны

Интересно то, что боевые кличи были раньше своеобразным маркером рода. В качестве примера можно вспомнить казахские "ураны". У каждого рода был свой "уран", большинство из них восстановить сегодня не представляется возможным, поскольку боевые кличи вне поля сражения считались табуированной лексикой и хранились в тайне. Из наиболее древних казахских "уранов" известен общенародный - "Алаш!"

О боевом кличе казахов нам известно из рукописи "Бабурнаме", которую написал правнук Тамерлана Бабур. В частности там говорится:

"Хан и те, кто стоял подле него, тоже повернули лица к стягу и плеснули на него кумыса. И тут же заревели медные трубы, забили барабаны, а выстроившиеся в ряд воины стали громко повторять боевой клич. От всего этого вокруг поднялся невообразимый шум, который вскорости затих. Все это повторилось трижды, после чего предводители вскочили на своих коней и трижды объехали стан…".

Этот фрагмент "Бабурнаме" важен тем, что показывает: боевой клич использовался не только в бою, но и до него. Это была своеобразная формула настроя на успешную битву. Тогдашний уран казахов "Ур-р" выкрикивался наподобие нашего троекратного "Ура".

Джеронимо!

В американской армии нет общевойскового клича. Зато есть боевой клич у морских котиков - "Хууу", и у десантников - "Джеронимо!". Происхождени последнего небезынтересно. В 1940 году перед прыжками с самолета рядовой 501-го экспериментального воздушно-десантного полка Эберхард предложил робкому сослуживцу во время прыжка что есть мочи закричать "Джеронимо!". До этого их полк смотрел фильм про индейцев, и имя легендарного вождя апачей было у солдат на устах. Так и повелось. После этого уже все американские десантники рычали "Джеронимо!" во время десантирования.

Другие кличи

Феномен боевого клича существует столько, сколько существует война. Воины Османской империи кричали "Алла!", древние евреи - "Ахарай!", римские легионеры "Бар-рр-а!", "Хорридо!" - летчики Люфтваффе, "Савойя!" - итальянцы во Вторую мировую, "Бонзай!" - японцы, "Хурра!" - финны. И так далее.

Впрочем, надо признать, что часто в ходе боевых действий мотивирую бойцов в атаку совсем не такими криками, а другими. Но писать их в данном материале нам не разрешает закон.

источник

пятница, 25 марта 2016 г.

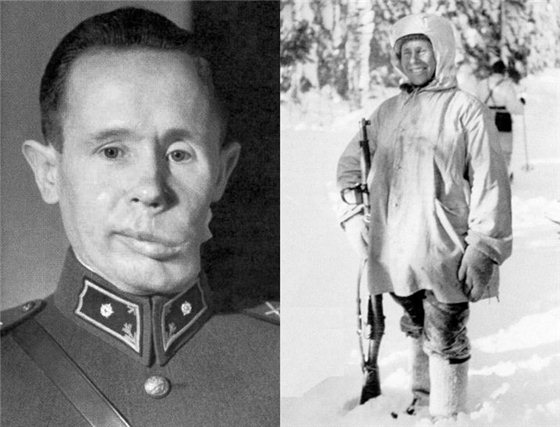

Симо Хяюхя: снайпер по прозвищу "Белая смерть"

Симо Хяюхя считается самым эффективным снайпером в истории. Удивительно, но свой "рекорд" финский снайпер установил за несколько месяцев, а также то, что он не пользовался оптическим прицелом.

Маленький охотник

Оговоримся сразу, мы не хотим петь дифирамбы финскому снайперу, во время Зимней войны расстрелявшему сотни красноармейцев. Цель этого материала — рассказать о Симо Хяюхя, а не превознести его заслуги.

Родился будущий самый результативный снайпер в мировой истории в небольшом селении Раутъярви в Выборгской губернии 17 декабря 1905 года. Он был седьмым ребенком из восьми в семье.

Его способности в стрельбе проявились с детства - семья Симо жила рыбалкой и охотой. В возрасте 17 лет он вступил в охранный отряд, участвовал в снайперских соревнованиях, где занимал призовые места.

Симо был невысоким (1,61), но впоследствии именно низкий рост помог ему стать эффективным снайпером, позволяя успешно маскироваться и незаметно уходить от преследования.

В 1925 Симо вступил в ряды финской армии, прошел обучение в унтер-офицерском училище, выйдя из него унтер-офицером первого велосипедного батальона.

Герой пропаганды

С началом Советско-финской войны Симо был назначен снайпером. Он сразу же стал одним из самых результативных стрелков. За один только день (21 декабря 1939) он ликвидировал 25 солдат, счет за три декабрьских дня составил 51 человек. За все время непродолжительной, но крайне напряженной войны финский снайпер поразил от 550 до 700 солдат. Точное количество его жертв до сих пор оспаривается, однако высокая эффективность его действий неоспорима.

Конечно, Симо сразу же стал орудием финской пропаганды. Слухи о непобедимом снайпере разносились и за линию фронта. На Хяюхя была объявлена охота. Отряды снайперов, артиллерия - все силы были брошены на ликвидацию меткого фина, но до марта 1940 года он оставался недостижимой мишенью. Симо воевал в знакомых для себя местах, знал местность как свои пять пальцев и обладал отличным чутьем. "Достать" его оказалось крайне сложно.

Тактика и оружие

Идеальным оружием для Симо была финская модификация винтовки Мосина M/28 или M28/30. Из неё снайпер уничтожил большинство солдат. Также он мастерски владел пистолетом-пулеметом "Суоми" и автоматом "Лахти салоранта М-26", из которых ликвидировал почти 200 противников.

Отличительной особенностью финского снайпера было то, что он не пользовался снайперским прицелом. Это было связано с тем, что во-первых, блики от прицела выдавали дислокацию, во-вторых, стекла прицела имели обыкновение замерзать. В суровых зимних условиях таким образом прицел терял свою работоспособность.

На месте своего расположения Симо укатывал снежный наст, иногда даже заливая его водой, чтобы от выстрела снег не разлетался, выдавая место засады. Для того, чтобы его нельзя было обнаружить во время укрытия в сугробе, финский снайпер постоянно жевал снег. Этот приём до сих пор успешно используется спенцазовцами - из-за уравновешивания температур пар изо рта не выдает стрелка.

Ранение

Каким бы неуловимым ни был снайпер, рано или поздно и его найдет пуля. Нашла она и Симо. 6 марта 1940 года советский солдат попал в финского снайпера. Пуля прошла в челюсть и вышла через левую щеку. Потерявшего сознание Симо эвакуировали в тыл, в себя он пришел уже в день окончания войны. Ему предстояло долгое лечение, разрушенную челюсть пришлось восстанавливать взятой из бедра костью.

После войны

Симо прожил долгую жизнь. Показательно, что он просился в армию в 1941 году, но из-за перенесенного ранения ему было отказано в службе. До последних дней он вел мирную жизнь, занимался земледелием, разведением собак, ходил на охоту, обучал основам снайперского мастерства подрастающее поколение.

Рассказывать о Зимней войне Симо не любил. На вопросы о своем "славном" прошлом отвечал сдержанно, говоря, что секрет его эффективности - тренировка, а в той войне он участвовал, потому что выполнял долг.

Прожил финский снайпер до 96 лет.

четверг, 24 марта 2016 г.

Автор противотанкового "ежа"..

Многие часто и с удовольствием пересматривают советские фильмы о войне. Практически в каждом из них обязательно встретится инженерное сооружение, прозванное в народе противотанковый «ёж». Несколько рельсов, сваренных между собою, напоминающих шестиконечную звезду.

Долгие годы это военно-инженерное сооружение считалось продуктом солдатского творчества. И никто не задумывался, что у «ежа» есть автор, которому пришлось основательно поработать, чтобы создать эффективную преграду для немецких танков. Имя этого человека - Михаил Львович Горрикер. Михаил Львович — участник двух мировых войн, к началу Великой Отечественной – генерал-майор технических войск, начальник танкового училища.

Противотанковые ежи были и в других странах. В мире противотанковые ежи имеют сложившееся название Чешский еж: в 1938 году такое сооружении существовало и применялось как один из элементов Чешкой обороны. Чешского ежа делали из железобетона, форма у него другая, он может приподнять танк, если он наедет на обе лапы ежа, если же на одну, как бывает чаще, он уходит в землю или разрушается. У нас тоже можно было пустить всю бетонную промышленность на заливку таких ежей, но нужно было что-то быстрое и недорогое.

Руководство СССР приняло на вооружение более простую, надежную и эффективную конструкцию металлического ежа генерала Гориккера.

Так в чём же гениальность «ежа»? В простоте его конструкции. Профиль или рельсы нарезались на примерно равные куски. Затем нарезанные куски приваривались друг к другу в виде буквы «Ж». И все, непреодолимая преграда для немецкой техники готова.

Впрочем, в этом деле требовался точный расчет сварки. «Ёж» не должен был быть выше начала лобового листа брони танка. Высота его составляла 80 см. Испытания доказали, что «правильный ёж» мог выдержать наезд танка весом в 60 тонн. Следующей фазой организации обороны была эффективная установка заграждений. Полоса обороны из «ежей» — четыре ряда в шахматном порядке – превращалась в серьёзную проблему для танков. Смысл «ежа» в том, что он должен был оказаться под танком, а танк – встать на дыбы. В итоге бронированная машина окончательно останавливалась, «зависая» над землёй, и его можно было подбить из противотанкового оружия.

«Звездочки Горрикера», как в некоторых документах, именовались заграждениями, получились настолько «идеальными», что в будущем не потребовали доработки. Данное изобретение стало одним из символов Битвы за Москву зимой 1941-го. Только на ближних рубежах обороны столицы СССР было расставлено около 37 500 «ежей». В Химках существует памятник противотанковым "ежам", но там нет фамилии их создателя.

#other@sci

источник

четверг, 10 марта 2016 г.

5 неожиданных фактов о Суворове

Генералиссимус Александр Суворов – незыблемая фигура российской военной истории. Но это не мешает ему быть человеком: с неожиданными фактами биографии, черными страницами жизни и простыми слабостями.

Шведское происхождение

Вот что написал Суворов к изготовлению диплома и герба на пожалование его в графское Российской империи достоинство. «По востребованию от меня о употребляемом мною гербе и отличностях предков моих и собственно моих заслугах имею сообщить следующее.

В 1622 году при жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции Наум и Сувор и по их челобитью приняты в российское подданство, именуемы «честные мужи» разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы. Сим и других их поколениев за крымские и иные походы жалованы были поместья, до государствования императора Петра Первого».

Исследователи находили в разных документах фамилию Суворов еще в XIV веке, и говорят, что происхождение Суворова из Швеции возможно, но лишь формально. Дело в том, что по условиям Орешковского мирного договора в 1323 году к Швеции отошла часть Карелии. И вот новгородцы и карелы, которые жили на тех землях, переселялись уже из Швеции в Россию.

Суворов - интендант

Все привыкли к тому, что Суворов – великий полководец - так, будто он и родился уже боевым командующим полка. Но начинал Александр Васильевич как интендант, по-нашему прапорщик. Гений войны часто любит больше правильное снабжение, чем героизм. И Суворов, будучи уже блестяще обученным военным, к первому своему военному заданию – по снабжению своего полка провиантом – отнесся с полнейшей самоотдачей.

Ему нужно было перевезти груз к городу Мемелю (теперь Клайпеда) по реке Данге, но она уже тогда была довольно мелкой, это заранее никто не проверил, баркасы сели на мель. Суворов тут применил свой талант «кризисного менеджера»: в кратчайшие сроки нанял подводы – сотни единиц – у местных жителей, уместившись при этом в бюджет. За это командующий и приближенный Елизаветы Петровны граф Бутурлин выразил благодарность Суворову.

Граф Италийский

Швейцарский поход Суворова, пусть и бессмысленный из-за бездействия союзников, - всемирно известная страница военной истории, а вот об успешном освобождении от якобинцев итальянских государств известно гораздо меньше. Именно за итальянскую операцию Суворов получил титул князя Италийского – от Павла I, графа Священной Римской империи – от австрийского императора, гранда и принца королевской крови – от короля Пьемонта.

Освобождение Италии Суворов начал из остававшейся за австрийцами Вероны: он легко взял у французов города Брешия, и – молниеносным броском казаков – Бергамо. Более или менее серьезное сражение произошло на реке Адда, где опять же отличились атаманы Денисов и Греков. За три дня вся Ломбардия была освобождена, кроме Милана, который был взят бескровно на пасху, и Суворов ходил по городу и христосовался с итальянцами. Недавно в честь пребывания генералиссимуса в городе на фасаде палаццо Бельджойзо, где он жил три дня, повесили мемориальную доску.

Между прочим, Суворов еще и поддержал восстание крестьян в Северной Италии, обратившись с письмом к народам Италии. «Народы Италийские! К оружию! К оружию! Спешите, стройтесь под знаменами веры и отечества, и вы восторжествуете над нацией вероломной. Союзные войска двух Августейших Монархов сражаются за вас, проливают кровь для защищения веры, для восстановления прежнего вашего правления…»

Резня в Праге

Поляки, мягко говоря, недолюбливают Александра Васильевича. Вот, например, характерное высказывание польского политика из варшавского горсовета: «Для нас Суворов является чрезвычайно негативной фигурой, однако в современной истории есть много персонажей с обагренными кровью руками, от которых Россия не отмежевалась, так как это потребовало бы от нее пересмотра собственной истории». За что такое неуважение? Все из-за эпизода, который называется в нашей историографии штурмом Праги (Прага – не столица Чехии, а предместье Варшавы на другом берегу Вислы), где укрепились повстанцы Тадеуша Костюшко, а в польских учебниках часто именуется резней. Но резней штурм был неспроста. Просто поляки оборонялись очень хорошо и жестоко, уничтожили много русских.

Один из подчиненных Суворова вспоминает: «В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени… офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие… У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, — и пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. „Нет никому пардона!“ — кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола…»

Суворочка

Наталья – единственный ребенок Суворова, родилась от Варвары, урожденной княжны Прозоровской. Из-за малодетности и плохих отношений с женой злые языки Суворова даже зачисляли в скопцы. Наталья, которую генералиссимус называл шутливо Суворочкой, воспитывалась в Смольном институте, и регулярно получала от отца нежные военные письма.

«Милая моя Суворочка! Письмо твое от 31 числа Генваря получил; ты меня так утешила, что я по обычаю моему от утех заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу, что я завидую, чтобы ты меня не перещеголяла. Милостивой Государыне Софье Ивановне мое покорнейшее почтение! О! ай да Суворочка, как уже у нас много полевого салата, птиц, жаворонков, стерлядей, воробьев, полевых цветков! Морские волны бьются в берега, как у нас в крепости из пушек. От нас слышно, как в Очакове собачки лают, как петухи поют. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье! Как-то ты растешь! Как увидимся, не забудь мне рассказать какую-нибудь приятную историю о твоих великих мужах в древности. Поклонись от меня сестрицам. Благословение Божие с тобою! Отец твой Александр Суворов».

источник

четверг, 25 февраля 2016 г.

7 защитников Отечества

Мы, русские, неагрессивный народ. Пока дело не касается нашей Родины. Здесь мы становимся беспощадными. Так было во все времена, во всех войнах, которые вела Россия. Предлагаем вам нашу версию семи русских героев главных войн и баталий русской истории.

Александр Пересвет

Герой Куликовской битвы. Монах Троице-Сергиевой обители Александр Пересвет был призван в русскую дружину самим Дмитрием Донским. Князь знал, что «Сей Пересвет, когда в миру был, славный богатырь был, великую силу и крепость имел». Получив благословение своего игумена Сергия Радонежского, инок отправился бить монголов со своим братом, тоже монахом, Андреем Ослябей, на Куликово поле.

Перед битвой Пересвет всю ночь молился в келье отшельника. Господь распорядился так, что иноку пришлось открывать битву в личном поединке с татарским витязем Челубеем. Последний славился своей непобедимостью, как воин-поединщик. Уже на Куликовом поле, перед началом побоища, Челубей высокомерно вызывал на поединок лучших русских богатырей, но «никто не смел против него выйти, и каждый говорил соседу, чтобы тот вышел, и никто не шел».

Тогда вызвался русский монах: «Этот человек ищет равного себе, я же хочу с ним встретиться». Пересвет не был облечен в боевые доспехи — вместо шлема и брони на нем была лишь схима с изображением креста.

По христианскому обычаю инок простился с однополчанами своими и просил Андрея Осляблю и других воинов молиться за него. Пересвет сел на своего коня и, вооружившись копьем, устремился на татарина. Богатыри сшиблись с такой страшной силой, что копья переломились, а оба могучих воина упали со своих коней на землю мертвыми. Но смерь непобедимого татарского витязя придала дополнительных сил русским воинам, и Куликовское сражение было выиграно. А Пересвет был причислен к лику святых.

Надежда Дурова

Защиту Отечества принято связывать только с мужским родом. Однако в русской истории были и защитницы-женщины, которые сражались за Россию с не меньшей храбростью. Молодой девушкой в 1806 году Надежда сбежала из своего дворянского гнезда на войну с Наполеоном. Переодевшись в казачью форму и представившись Александром Дуровым, ей удалось поступить в уланский полк. Девушка участвовала в сражениях при Фридлане и в бою у Гейльзберга, а в бою с французами у города Гутштадт Дурова проявила фантастическую храбрость, и спала от смерти офицера Панина. За свой подвиг Надежда была награждена Георгиевским крестом.

Правда, вместе с тем главная тайна Надежды была раскрыта, и вскоре про солдатку узнал сам император Александр I.

Надежда Андреевна была доставлена в столицу Российской Империи. С мужественной женщиной Александр I пожелал встретиться лично. Встреча Дуровой с императором состоялась в декабре 1807 года. Император вручил Дуровой георгиевский крест, и все удивлялся храбрости и мужеству собеседницы. Александр I намеревался было отправить Надежду в родительский дом, но она отрезала – «Хочу быть воином!». Император был поражен, и оставил Надежду Дурову в русской армии, разрешив представляться фамилией – Александрова, в честь императора.

Войну 1812 года Надежда Дурова начала в чине подпоручика Уланского полка. Дурова поучаствовала во многих сражениях той войны. Была Надежда под Смоленском, Миром, Дашковкой, была и на Бородинском поле. Во время Бородинской битва Дурова была на передовой, получила ранения, но осталась в строю.

Александр Казарский

Герой русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Командир 18-пушечного брига «Меркурий». 14 мая 1829 года находившийся в дозоре у Босфора бриг под командованием Александра Казарского был настигнут двумя турецкими линейными кораблями: 100-пушечным «Селемие» под флагом командующего турецким флотом и 74-пушечным «Реал-Бей. Противопоставить им «Меркурий» мог лишь восемнадцать малокалиберных пушек. Превосходство неприятеля было более чем тридцатикратное! Видя, что уйти от турецких кораблей тихоходному бригу не удастся, командир «Меркурия» собрал офицеров на военный совет. Все единодушно высказались за бой. Криками «Ура!» встретили это решение и матросы. Перед крюйт-камерой Казарский положил заряженный пистолет. Последний оставшийся в живых член команды должен был взорвать судно во избежание захвата его неприятелем.

Русский бриг в течение 3 часов сражался с настигшими его двумя огромными кораблями турецкого флота. Когда на горизонте появились русские корабли, Казарский разрядил лежавший у крюйт-камеры пистолет в воздух. Вскоре израненный, но не побежденный бриг входил в Севастопольскую бухту.

Победа «Меркурия» была настолько фантастичной, что некоторые знатоки военно-морского искусства отказывались в это верить. Английский историк Ф. Джейн, узнав о происшедшем сражении, заявил во всеуслышание: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно, как «Меркурий», вывело из строя два линейных корабля».

Петр Кошка

Герой Севастопольской обороны 1854—1855 годов. Бои за город не прекращались ни днем, ни ночью. По ночам сотни добровольцев устраивали вылазки в траншеи противника, приводя «языков», добывая ценную информацию, отбивая у врага оружие и продовольствие. Матрос Кошка стал самым известным «ночным охотником» Севастополя. Он участвовал в 18 ночных атаках и практически каждую ночь совершат одиночные вылазки в стан врага. Во время одного из ночных походов он привел трех пленных французских офицеров, которых, вооруженный одним ножом (другого оружия Кошка с собой на ночную охоту не брал), увел прямо от походного костра. Сколько «языков» привел Кошка за всю компанию, никто не удосужился посчитать. Украинская хозяйственность не позволяла Петру Марковичу возвращаться назад с пустыми руками. Он приносил с собой нарезные английские штуцеры, которые стреляли дальше и точнее гладкоствольных русских ружей, инструмент, провиант, а однажды приволок на батарею вареную, еще горячую говяжью ногу. Ногу эту Кошка вытащил прямо из вражеского котла. Случилось это так:

французы варили суп и не заметили, как Кошка вплотную подобрался к ним. Врагов было слишком много, чтоб нападать на них с тесаком, но баламут не удержался, чтоб не понасмехаться над противником. Он вскочил и заорал «Ура!!! В атаку!!!».

Французы разбежались, а Петр забрал из котла мясо, перевернул сам котел на огонь и скрылся в клубах пара. Хорошо известен случай, как Кошка спас от поругания тело своего товарища, сапера Степана Трофимова. Французы, глумясь, выставили его полуобнаженный труп на бруствер окопа и охраняли днем и ночью. Отбить тело товарища не представлялось возможным, но только не для Петра Кошки. Незаметно подкравшись к убитому, он взвалил тело себе на спину и на глазах изумленных англичан побежал обратно. Враг открыл по дерзкому матросу ураганный огонь, но Кошка благополучно добрался до своих траншей. Несколько неприятельских пуль попало в тело, которое он нес. За этот подвиг контр-адмирал Панфилов представил матроса второй статьи к повышению в звании и к ордену святого Георгия.

Аввакум Николаевич Волков

В русско-японскую войну Аввакум Николаевич Волков стал полным георгиевским кавалером. Первый Георгиевский крест 4-й степени он получил за храбрость в начале войны. Спустя всего несколько недель, когда понадобилось узнать расположение японских войск, трубач-горнист Волков вызвался добровольцем пойти в разведку. Переодевшись в китайскую одежду, молодой солдат разведал расположение двух крупных отрядов противника. Но в скоро наткнулся на японский разъезд из 20 драгун во главе с офицером. Японцы догадались, кто этот необычный молоденький китаец. Выхватив из-за пазухи револьвер, разведчик выстрелами в упор убил трех драгун. И пока остальные пытались взять его живым, Волков вскочил на лошадь одного из убитых. Продолжительная погоня, попытки обхода и стрельба не принесли успеха. Волков оторвался от преследователей и благополучно возвратился в свой полк. За этот подвиг Аввакум Волков был награжден Георгиевским крестом 3-й степени.

В одном из боев раненый Аввакум попадает к японцам в плен. После недолгого разбирательства его приговорили к расстрелу. Однако той же ночью солдату удалось бежать.

После десяти дней изнурительных скитаний в глухой тайге, Волков вернулся в полк, и получил Георгиевский крест 2-й степени. Но война продолжалась. И перед под Мукденом сражением Волков вновь вызвался добровольцем в разведку. На этот раз опытный разведчик, выполнив задание, снял охрану у неприятельского порохового погреба и взорвал его. За новый подвиг он получил Георгиевский крест 1-й степени и стал полным Георгиевским кавалером.

Козьма Крючков

В годы Первой мировой войны имя Козьмы Крючкова было известно всей России. Бравый донской казак красовался на плакатах и листовках, папиросных пачках и почтовых открытках. Крючков был первым награжденным георгиевским крестом, получив крест 4-й степени за уничтожение в бою одиннадцати немцев. Полк, в котором служил Козьма Крючков, был расквартирован в Польше, в городке Кальвария. Получив приказ от начальства, Крючков и трое его товарищей отправились в сторожевой дозор, и внезапно столкнулись с разъездом немецких улан численностью 27 человек. Несмотря на неравенство сил, донцы и не думали сдаваться. Козьма Крючков сорвал с плеча винтовку, но второпях слишком резко передернул затвор, и патрон заклинило. В тот же миг сблизившийся с ним германец рубанул казака саблей по пальцам, и винтовка полетела наземь.

Казак выхватил шашку и вступил в бой с окружившими его 11 врагами. Через минуту боя Козьма был уже весь в крови, при этом его собственные удары по большей части оказывались смертельными для врагов.

Когда рука казака «рубить устала», Крючков схватил пику одного из улан и немецкой сталью проткнул поодиночке последних из нападавших. К тому времени его товарищи справились с остальными германцами. На земле лежали 22 трупа, еще двое немцев были ранены и попали в плен, а трое бежали. На теле Козьмы Крючкова позже насчитали 16 ран.

Яков Павлов

Герой Сталинградской битвы. Вечером 27 сентября 1942 года Яков Павлов получил боевое задание командира роты лейтенанта Наумова разведать обстановку в 4-этажном здании в центре города, которое имело важное тактическое положение. Этот дом вошёл в историю Сталинградской битвы как «Дом Павлова».

С тремя бойцами ему удалось выбить немцев из здания и полностью захватить его.

Вскоре группа получила подкрепление, боепитание и телефонную линию. Фашисты непрерывно атаковали здание, пытались разбить его артиллерией и авиабомбами. Умело маневрируя силами небольшого «гарнизона», Павлов избегал больших потерь и в течение 58 дней и ночей оборонял дом, не позволяя врагу пробиться к Волге.

источник

понедельник, 15 февраля 2016 г.

Алексей Климов: живой вопреки всему

Чудом выживший и ослепший в бою сержант дослужился до майора.

Сержант Климов, он же Клим, сложил голову в бою. Мина «лягушка» взорвалась в метре. «Двухсотый», — вымолвил санинструктор. Двое суток в рефрижераторе до Ростова-на-Дону. Маме ушла похоронка.

— Живой! — закричали в Ростовской лаборатории, когда при перегрузке «трупа» он оказался теплым. Реанимация. Бурденко. Шла первая чеченская…

Когда Леша Климов получил повестку, он пошел в военкомат. Мог ведь и «откосить». Мать пришла на сборный пункт. Умоляла остаться. Леша хотел стать директором совхоза. С детства копался на участке. А в Чечне бушевала война.

— Останешься?

— Нет, мам, пойду…

Из Калуги прямо в Москву. Рослый крепкий парень. Физподготовка. Направили в Преображенский полк. Самая элита. Но он считал, что элита рождается только в бою. 22 рапорта в Чечню. Он шел на все, чтобы очутиться там, где больнее России.

В Чечню он попал в составе 166-й отдельной мотострелковой бригады. Служил под Шали. В марте 1996-го он на броне возвращался после спецоперации. Попали в засаду. Противопехотная мина, разорвавшаяся у головы, не оставляла шансов. Осколок прошил череп от виска до виска. Как 19-летний паренек выжил, до сих пор тайна. После многочисленных операций уже в Москве Климову сказали, что видеть он никогда не будет. Леша возмутился:

— Я служить хочу!

— Благодари бога, что ходить будешь…

— Нет, я буду служить!

Климов лежал весь перебинтованный, в трубках. Куда ему служить? Встать и то не мог. Но сослуживцы решили попробовать шоковую терапию. Выдернули трубки и гаркнули:

— Сержант Климов, подъем!

Ноги сами нашли штаны. Ребята отвезли Лешу в кафе, дали ложку. Климов впервые стал есть самостоятельно.

Через два месяца Климова выписали. Понятно, что слепой сержант с титановым черепом вернуться в часть уже не мог.

Климов не опустился, не запил, как бывает с сотнями вернувшихся с той войны инвалидами. Он отказался от инвалидности и организовал благотворительную организацию «Росич», которая помогала «чеченским» ветеранам и семьям погибших. Всякое бывало. На Алексея было совершено четыре покушения. Он об этом говорить не любит. А потом его нашла награда. Орден Мужества.

— Ко мне приехали в Калугу два полковника из Генштаба и один майор. Сказали, что у них поручения министра обороны. Они предложили помощь в получении квартиры, машины или денег на лечение за границей, — рассказывает Климов. — Я говорю: хочу учиться, познавать военную науку и стать полковником. Они посовещались и сказали, что младшего лейтенанта за мои боевые заслуги они и так дадут. А я им: хочу учиться на полковника. Они только руками развели. Что сказать министру? То и говорите: хочу служить в Российской армии. А потом пришла повестка выехать в СибВО на курсы младших лейтенантов. Так снова началась моя служба.

— Алексей! А как без зрения стрельбу сдавал? Метание гранат?

— Ребята помогали. Кину снежок в мишень. Они говорят, куда попал. Вычисляю траекторию и бросок.